移民問題に円安…『スワロウテイル』は岩井俊二による予言映画? 30年越しの皮肉な的中に「嬉しくない(苦笑)」

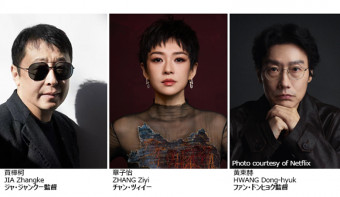

岩井俊二監督による1996年公開の映画『スワロウテイル』の4Kデジタルリマスター版が11月2日、開催中の第38回東京国際映画祭で上映され、岩井俊二監督によるトークセッションが行われた。

架空の歴史をたどった日本の円都(イェン・タウン)と呼ばれる街に暮らす娼婦やならず者の移民たちの姿をエネルギッシュに描き出す本作。岩井は同作の前に「FRIED DRAGON FISH」を撮っており「ハードボイルド作品だったんですが、その登場人物たちでPart2を作ろう!というプランがあって、やっていくうちにいろいろあって、主人公も変わり、気がついたらこういう話になっていたという感じです」と本作の製作の経緯を明かす。

物語の舞台となる円都は、円が世界で一番強かった頃、ゴールドラッシュのように一獲千金を狙う者たちが集う街の名前で(※日本人は円都という名を忌み嫌っているという設定)、移民たちは「円を盗む者たち」という意味で日本人から“円盗”と呼ばれており、どちらも発音は“イェン・タウン”。2語とも岩井による造語だが、岩井は「当時はヘイトとかレイシズムといったワードはなかったけど、現象としてはあって、(日本人と移民が)お互いに罵り合う言葉が同じなのがアイロニックで結局、自分に石を投げているような感じになっていいかなと思った」とそこに込めた思いを明かす。

多くの移民たちが押し寄せるも、なかなか日本人との共生が進まず……という光景は、30年後の現在を予言しているかのようだが、岩井は「当時から、いまと変わらずにあるにはあった問題だった」と、当時から存在していたと指摘。「決して未来を予想して描いたわけではなく、その当時あった、いろんなことを拾い集めてつくったものではありました。逆に、何も問題が解決されてない。過去のことになっていてほしかったんですけど、非常に残念ではあります」と語った。

一方で岩井は、こうした移民たちの物語をつくろうと思った自身の中の動機について「当事者の人たちを気の毒に思ってつくったのではなくて、自分の中で作品をつくる時、誰かを気の毒に思いながらつくることはできなくて、そこには憧れや敬意があるんです。生まれた時から国籍も戸籍も持っていて、それが当たり前でやってきた自分たち(日本人)と比べて、慣れない国にやってきて、そこでタフに生きていく移民、アウトサイダーとしてこの国に入ってきて、したたかに生きていかないといけない人たちのエネルギーに当時20~30代の自分は憧れていて、何も与えられていない中で、何とか生きていくサバイバル精神に憧れを抱いてつくった作品だったと思います」と振り返った。

「むかしむかし、“円”が世界で一番強かった頃――」という言葉で始まる本作だが、予言という意味では、そんな「円が強かった時代」は既に遠い過去となっており(岩井の記憶によると、本作の編集でロサンゼルスに行った際のレートが1ドル=80~90円)、30年越しに時代が岩井に追いついたことになるが、客席からは謎の拍手がわき起こり、岩井は「(この予言的中は)嬉しくないですね…」と苦笑を浮かべていた。

第38回東京国際映画祭は11月5日まで開催。

新着ニュース