10/27(月)に、アジアの未来部門『最も美しい葬儀の歌』上映後に、ズィヤ・デミレルさん(左:監督/脚本/プロデューサー)、チャアダシ・エキン・シシマンさん(中央:俳優)、ハリル・バビュルさん(右:俳優)をお迎えし、Q&Aが行われました。

→作品詳細

司会:石坂シニア・プログラマー(以下、石坂SP):東京国際映画祭、本日開幕でございます。では、一人ずつご挨拶いただきます。監督からお願いします。

ズィヤ・デミレル監督(以下、監督):私の映画を東京で皆さんにお見せすることができて、本当にワクワクしています。同時に、とても嬉しく思っています。皆さん素晴らしい観客で、素晴らしい映画祭に来られて、とても嬉しいです。撮影を開始したのは3年前で、編集に2年かかりました。この映画を皆様と一緒に観ることができることができて、とても嬉しいです。祝福された気分です。

チャアダシ・エキン・シシマさん(以下、チャアダシさん):実は私とハリルは初めてこの映画を観たのですが、皆さんとご一緒に映画を観ることができてとても嬉しいですし、非常にワクワクしています。

ここで(観客に)会うことが、この映画を経験することが私たち皆にとって、とてもわくわくすることでした。私たちも、私たちが思い出す映画になりました。(撮影から)時間が経っているので、私たちも監督に質問があります。来てくれてありがとうございます。

ハリル・バビュルさん(以下、ハリルさん):私もこの映画を初めて観たので、皆様と一緒に映画を観ることができて、とても嬉しいですし、僕自身も監督に質問があるので、できれば質問したいなと思っています。今日はどうもありがとうございます。

石坂SP:ワールドプレミア上映なので、俳優さんも初めてご覧になったということで。

Q&Aに移りますが、ハリルさんから監督に聞きたいことがあるとのことです。せっかくなので、ハリルさんから監督に質問をお願いします。

ハリルさん:とは言ったものの、監督に質問したかったことを今ここで話すことはできません。訊きたかったことは、この物語を受け入れた俳優と監督の関係から生まれる、原始的で親密な質問だと思いますので。私は観客の皆様からの質問にも大変興味があり、楽しみにしていましたので、皆さんからどうぞ。

──Q:映画のタイトルに「葬儀」を付けた理由をお聞かせください。

監督:最初は違うタイトルだったのですが…。撮影中、 Spotify を使って、葬儀の曲を探していたら「葬儀曲・グレイテスト・ヒッツ」のようなものが出てきました。偶然そういうものを見て、この映画の中にはいろんなエピソードがあるし、グレイテストと葬儀のコントラストがいいなと思って付けました。

──Q:鏡が登場するシーンが何度かありました。どのような意図があったのですか。

監督:この映画では、ファンタジーと現実を扱っています。そもそも映画自体、ファンタジーと現実ですが…。ある人がそばにいると触ることができる。遠くにいる場合は、その人のことを想っている、自分の中にいるっていうことだと思うんですね。そのイメージを自分の中に持って「見る」ということに鏡が関係しています。例えば、主人公にとっては、現実にモノを見るより、鏡を見た方がもっとエキサイティングだったりするわけです。映画自体も、現実とファンタジーを扱っているということで、鏡のイメージはとても大事だと思っています。

──Q:ハリルさん、チャアダシさんに質問です。カップルの関係性はどのように作られたのでしょうか。

チャアダシさん:監督とお話しをしながらみんなでリハーサルをしましたが、キャラクターの中に深く入っていくとても個人的な作業もしました。例えば、このキャラクターはどんな日常生活を送っているのかということを考えました。関係を考えるだけでなく、自分自身の中を見るということもたくさんしました。

ハリルさん:このカップルは、お互いの存在をすごくありがたく大事に思っているということで、(私たちは)二人でリハーサルをしながらディテールを発見しましたが、この発見は、非常にお互いの助けになりました。今日、映画を観ていろいろ思い出しましたが、お互いの中でいいなと思うところは、自分の中にない部分だと思いました。お互いに補完関係にあるから一緒にいるんだろうということがリハーサル中にいろいろ分かってきました。

──Q:“アダムとイヴ”や“ボニー&クライド”を彷彿とさせるカップルなど、作品中、たくさんのカップルが出てきましたが、アイデアのもとになったものはありますか。

監督:すごくいい例を挙げていただきました。“ボニー&クライド”みたいと言っていただき、すごく嬉しいです。親子の登場人物がいますが、最初は言及していないので、恋人とも受け取れるんですね。すごく近しい関係なので、なんとなく恋人っぽいところがあって面白いと思っています。

作品を通じて「母親」と「子ども」の境界線が描かれていますが、この映画はその境界線についての話です。

──Q:トルコ映画で描かれる母親の多くは、「良い」母親という理想的な存在として描かれます。今回、「悪い」母親を描いたのはなぜでしょうか。

監督:彼女はあくまで一人の人間で、すごく複雑な人です。「良い」「悪い」ではないと思っています。トルコ以外でも「良いお母さん=強い母」と表現することがありますが、彼女はそれをうまく操作していると思うんです。「強い母親」というイメージを逆に使って周りの人を操っているところがあると思います。あくまで彼女はキャラクターの一人であって、トルコの「良い母親」の代表とかそういうものではなく、あくまで個人として描いています。確かに、母親の神聖なイメージとかけ合わせて遊んでいるという、その遊び心はあるかもしれません。

石坂SP:最後に一言お願いします。

監督:本当にどうもありがとうございます。最後までたくさんの方が残っていただいているということだけで、すごく嬉しいです。この映画の構造が皆さんに伝わるか心配だったのですが、最後までいてくださったということは、伝わったのかなと思ってます(笑)。

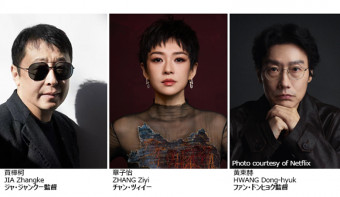

来日中の『最も美しい葬儀の歌』チームで一枚