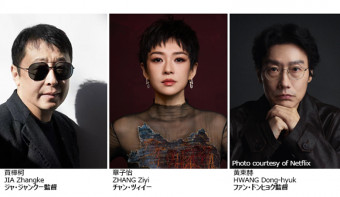

ファン・ビンビンが監督とのタッグを熱望→イメージを一新するヒロインに、コンペティション作品『母なる大地』インタビュー

©2025 TIFF

中国の女優ファン・ビンビンが出演した映画『母なる大地』が第38回東京国際映画祭のコンペティション部門で公式上映された。来日したチョン・キット・アン監督が、囲み取材に応じた。

【『母なる大地』あらすじ・概要】

1990年代末、タイとの国境に近いマレーシア北部、複数の民族が共生する農村地帯。夫に先立たれたホン・イムは、日中は農作業を行い、夜は呪術を用いて病に苦しむ村人たちを助ける日々を送っている。不可解な出来事の連鎖の末、ホン・イムは夫の死にまつわる知られざる事実を知らされる。『ブッダ・マウンテン』で2010年・東京国際映画祭の最優秀女優賞を受賞したファン・ビンビンがこれまでのイメージを一新するヒロイン、ホン・イムを演じている。

――まず本作の創作背景について伺います。前作『南巫』とも通じる部分が多い印象ですが、どのようにテーマが決まったのでしょうか?

この作品は、私にとってデビュー作以来の4作目になります。これまでマレーシアで撮ってきた作品はすべて、現地に根ざした物語でした。マレーシアの映画界では、「できるだけ海外と組みたい」「海外をテーマにしたい」という志向が強いのですが、私はどうしても“この土地から語ること”にこだわりがあります。

1作目はマレーシアとタイの国境地帯を描き、2作目『五月の雪』はマレーシアの歴史を題材にしました。3作目は東京国際映画祭で上映された未来を舞台にした作品です。

私は暇になるとすぐ脚本を書く癖があって、たくさん書き溜めています。この映画もそのようにして生まれたもので、本当はもっと後に撮る予定でした。

創作の多くは読むこと、聴くこと、観ることから生まれます。音楽を聴き、本を読み、映画を観る。そうして土地に沈む物語を待つ時間が、私の呼吸の一部なんです。

――『母なる大地』は、植民地の記憶や土地の記憶に深く踏み込んだ作品にも感じます。作品が扱う「歴史」と「土地」について、もう少し詳しくお聞かせください。

プロデューサーのホアン・チャオシュンとは『五月の雪』以来、ずっと一緒に仕事をしています。私たちは自分たちの創作が商業映画とは異なる方向にあることを、はっきりと理解しています。

私たちの映画には常に一つの強い主題があります──それは、東南アジアに生きる華人たちの「離散」と「土地への帰属」です。

いわゆる“歴史の傷”というものは、私にとって単なる過去の事件の痕跡ではありません。

『母なる大地』では、かつての植民地の問題を掘り下げました。私の故郷は、もともとタイ(当時のシャム王国)の領土でしたが、1909年にシャム王国とイギリスが「バンコク条約(Bangkok Treaty of 1909)」を結び、その土地はイギリスに割譲されました。

つまり、私が育った場所は“交易され続けてきた土地”なんです。

その地にはシャムと英国という異なる文化が混在し、複雑で豊かな層を持つ場所でもありました。

でも今振り返ると、その植民の痕跡の中には、癒えぬ傷や遺恨のようなものが今も残っていると感じます。

『南巫』と比べるなら、『母なる大地』はより深く、“人と土地”の関係──守り、葛藤し、奪い合う関係──に踏み込んでいます。

主人公のホン・イムは、まるで「大地の母」のような存在です。彼女は田んぼの畦に立ち、亡くなった夫や友人、隣人、向かいの村の人々の生を見つめ続けている。けれど同時に、彼女はそのすべてに対して、どこか“無力感”を抱えているんです。土地とともに生きながらも、土地をどうすることもできない。

その“沈黙の関係”を描きたいと思いました。

――ファン・ビンビンさんとの出会い、そして彼女を起用するに至った経緯を教えてください。

ある年のクリスマスの1週間前、ファン・ビンビンから突然電話がありました。「監督に会いたい」と。けれどその時、私はサウジアラビアでプロジェクトに関わっていて、会うことができませんでした。

その後も彼女は別の人を介して連絡をくれたのですが、またしても私はマレーシアを離れていて会えなかった。三度目、彼女は私のプロデューサーに直接アプローチしてきたんです。「どうしても監督に会いたい」と。

私は当時シンガポールにいて、夜中に飛行機で帰国し、4時間だけ寝て、朝9時に会いに行きました。

彼女はこう言いました。「監督の作品をいくつか見ました。ぜひ一緒に仕事をしたい」と。私はこれまでいわゆるスター俳優とはほとんど仕事をしたことがありません。だから正直、意外でした。

私は彼女に『母なる大地』という企画の話をしました。彼女は聞き終えると、「好きです。脚本ができたらぜひやりたい」と。「中国の女優として、東南アジアの女性を演じてみたい」と言ってくれたんです。

私はあえて一つの条件を出しました。

「あなたの美貌、この容姿を徹底的に壊してしまうかもしれない。それでもいいですか?」

多くの女優はためらうでしょう。けれど彼女は、「構いません。監督が望むようにしてください」と言った。その言葉で、この映画を今やる意味がはっきりしました。

――撮影の準備や役作りの過程では、どのような挑戦があったのでしょうか。

準備には半年をかけました。まずカメラテスト、そして“顔”をつくることから始まりました。

シンガポールのチームではうまくいかず、最終的に香港のデザイナーに頼むことになりました。私は自分の故郷──タイとマレーシアの国境地帯の親戚たちの写真を撮りました。鼻が大きく、骨格が太い。彼女たちの“顔”を3Dで再現し、そこにファン・ビンビンの顔を重ねていったんです。

1週間香港で作業をして、さらに2、3カ月かけて微調整を続けました。

彼女にはシャム語や福建語も教えました。オンラインで練習し、発音を何度もチェックしました。

テストを経てからケダ州の田んぼでの実地訓練が始まりました。小さな田んぼを借りて、地元の人に毎朝1、2時間、田植えや畦道の歩き方を教えてもらう。80年代当時のように、水牛を使って耕す練習もしました。

彼女は暑さの中で、畑で野菜を収穫し、田んぼで草を抜き、呪文を唱える所作を身につけました。実は私の父親が呪術師で、彼女は父に付き添い、呪文の書き方や唱え方、手の動きまでも学びました。現場ではみんな心配していました。田んぼにはヒルや蛇もいますからね。でも彼女は何のためらいもなく田んぼに入っていきました。

印象的なエピソードがあります。初日、爪の中まで泥だらけになって撮影が終わり、翌日現場に来たときも、そのまま泥が詰まっていたんです。「洗わなかったの?」と聞くと、「どうせメイクもしないし、このほうがやりやすい」と。その潔さに、私は心を打たれました。

1カ月の撮影期間、彼女はずっとそのまま、全身でこの役に向き合っていました。土地の匂いも、太陽陽の熱も、身体の重みも、すべて自分の中に取り込んでいった。その姿を見て、私は確信しました。「この人しかいない」と。

第38回東京国際映画祭は11月5日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。『母なる大地』は、11月2日ヒューマントラストシネマ有楽町にて20:50上映。

新着ニュース