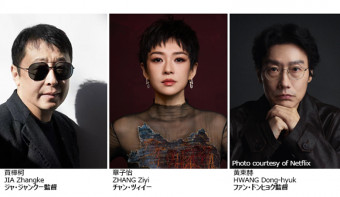

作品に出演しているお母様と10/29のQ&Aに登壇したヒラル・バイダロフ監督

11/2(日)コンペティション部門『虚空への説教』上映後、ヒラル・バイダロフさん(監督/脚本/撮影/編集/プロデューサー)をお迎えし、Q&Aが行われました。

→ 作品詳細

ヒラル・バイダロフ監督(以下、監督):皆様、数多くある上映の中から、私の映画を選んでくださって、本当にありがたく思います。ありがとうございます。

司会:安田佑子アナウンサー(以下、安田アナ):ヒラルさんの映画は、真っ暗なこの映画館で体験してほしい、ミュージアムを体験できるような作品をいつも持ってきてくださいますね。これまでも、『鳥たちへの説教 』(第36回TIFFコンペ出品)ですとか、いろいろなシリーズを上映してくださっているんですけれども、今回は、色がとても印象的でした。赤と黄色に惹かれていった理由を教えてほしいです。

監督:私はあまり意識して美しくしようとか、絵画的なものにしようとかそういう意図はありません。この映画は私の世界の見方なんです。私は38歳になりましたが、33歳の時と26歳の時でそれぞれ感じ方が違ったので、映画のスタイルも変わってきたんだと思います。以前は特に色のことを考えていなかったのですが、今回は、黄色と赤がものすごく頭にありました。特に、風景の中で風景を見せるのではなく、色を見せたいというのが非常にありました。ですから、初めはこういう映画を作ろうというプランはなく、色で始めたんです。

──Q:映画の製作過程のお話を伺いたいです。

監督:質問ありがとうございます。前回のQ&Aは母も一緒にいたので、母の言葉を借りたいと思います。彼女は「あなたはいつも一人で暗闇の中で作業している」と言っていました。彼女の言葉なんですけどね。私はいつも、一般的な映画作りのプロセスをあまり取らないんです。私は、映画を作りたいと思ったら急に作るし、作りたくない時は作りません。今回は、急に映画を作りたくなったんです。すぐに友達やチームを呼んで砂漠地帯に行き、カメラを回し始めました。結構長く時間がかかりますが、撮影中、急に自分が死ぬって感じたんです。この映画を撮り終わる前に自分は死んでしまうっていう観念に囚われました。ですから、今回の作品はとにかくユニークでオリジナルで、勇敢で、過激で、誰かがやった繰り返しではないもの、誰も見たことのない作品にしたいという思いで今回作りました。大きな質問や疑問など、いろんなものが込められていてとにかくユニークなものというイメージで撮り上げていきました。

映画の中で生の音は一切録音していません。すべてポストプロダクションで作曲しました。撮影に11か月間、編集に9か月かかりました。

安田アナ:命の叫びっていうものが、作品に出ていたんでしょうね。

監督:今回は、撮影に250時間かけたので、素材はいっぱいありました。私が従うべき師であるブレッソンが言った「誰も観たことがない映画を作りなさい」に従いたかったのです。

──Q:色が何を象徴しているのか、お伺いしたいです。

監督:今おっしゃったような、象徴的な意図は一切ありません。緑色は本当は使いたくなかったんです。ちょっとした裏話といいますか、私と母は非常に緑が多い山の中に住んでいます。母は家の中にいてばかりで、「出てきて、出てきて」と言っても全然出ません。(家の)近くに森があるのですが、「ぜひあなたを撮影したいから」と母に頼んで頼んで頼み込んで、拝み倒してやっと歩いて5分の森に連れ出しました。「何にも言わなくていいよ」「何にもしなくていいよ」「もうとにかくその場にいてくれ」とだけ言って撮影しました。森は、母と子との関係も象徴しているし、なんだか天国のような豊かな場所です。でも私の心は、赤や黄色を使いたいといったので、このような構成になりました。(色使いについて)論理的な説明はできないし、意図的なものではないんです。私の心が青は嫌だと拒否したので、心の声に従ったのです。

安田アナ:今回のために、お母様を家から日比谷まで、有楽町まで連れてきてくださって、1回目(のQ&A)はお母様と二人で登壇されています。TIFFのYouTubeチャンネルに動画がアップされていますのでそちらもぜひご覧ください。

──Q:この映画のテーマについて教えてください。

監督:私は13歳頃までは小説を読んでいましたが、そのあと読まない時期があって、26〜27歳ぐらいから小説を読み始めました。 よく読んでいたのは哲学書でしたね。私は物語が好きじゃないんです。物語はそこらじゅうにありますが、私が一番知りたいのは、「なぜ我々は存在するんだろう」「人生・命って何なんだろう」ということなんです。私は大学に行っていて、教授のいろんな話を聞きます。教授は物語をいろいろ話しますが、私はいつも教室の一番後ろに座って、文章の一つでもいいから何か意味のあることを言ってくれと思っていますが、全然言ってくれません。

皆さんの中に私のような人いるか分かりませんが、私は映画を作る時、教室の一番後ろに座っていた幼いヒラル(自分自身)に向けて映画を作っていると感じます。物語を作ることなく、また、演技や道具といった映画の要素も使わずに、芸術の本質とは何か、映画の本質とは何か、生きることの本質とは何かを見たいのです。なぜ我々はここにいるのか知りたいのです。だからこそ、特に物語があるかどうかにこだわっていません。私の心が欲するものを映画にしています。何かを感じていただければいいなと思っています。

──Q:監督のオリジナリティがあふれる映画だと感じますが、製作に意欲はどこから湧いてきたのでしょうか。

監督:答えはあるのですが、人前では言えない強い言葉を使ってしまうことになります。近年の風潮というか、そういうものもあって言えない部分もあるんですね。どういえばいいのか…。数年前、私が映画を撮り始めた時、一人で全部やっていたんです。カメラのレンズを替え、レンズを動かし、編集をするなど…。5年間は自分しか出演者もいなくて、カメラを置いて自分を撮りました。徐々に母親を出し、今度は友達を出すようになって。でも、常に私は一人だと自覚していましたが、映画祭に行くと、同じ魂・心を持った、同じことを感じられる人が何人かいらっしゃったりするんですね。 ですから、映画作りにおける私の意欲がどこから来るのか…。非常に難しいですが、そういったことに関することです。

安田アナ:今日も「(観客が)5人ぐらいしかいないんじゃないかな」って楽屋でおっしゃっていました。そして質問してくださった方、癖になっちゃった方とか、ファンの方がたくさんいらっしゃるというのを感じました。また次も素晴らしい作品をお待ちしております。