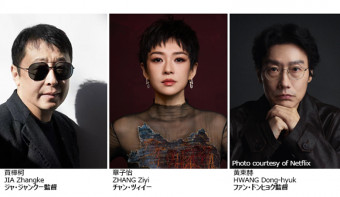

「映画史の中でも誰もやったことのない作品」を目指したヒラル・バイダロフ監督 コンペティション作品『虚空への説教』インタビュー

©2025 TIFF

アゼルバイジャンの映画監督ヒラル・バイダロフの新作にして、「説教」シリーズの到達点とも言える『虚空への説教』が、コンペティション部門で上映された。これまで以上に独自性の際立つ演出が見られる本作は、いかにして生み出されたのか。来日中のバイダロフ監督への取材に応じた。

【『虚空への説教』あらすじ・概要】

23年東京国際映画祭で上映された『鳥たちへの説教』に続く、「説教三部作」の最終章を成す作品。映画には明確なストーリーは存在せず、世界が終末を迎えるなか、「命の水」を探して広大な砂漠をさまようシャー・イスマエルと呼ばれる人物の旅が、驚異的な映像美の中に描かれる。

──映像表現のラディカルさと同時に、引用されるテクストといった古典的なものへの深い敬意も垣間見えます。

私はアゼルバイジャンで生まれ育ちました。地理的にはアジアに位置していると言えるかもしれませんが、文化的にはイラン、西洋、ロシア、そして東洋の影響を強く受けています。

つまり、世界の中でも非常に力のある文化の影響を同時に受けているんです。それが私たちの運命のようなものだと思います。たとえば、中国や日本は「東洋」とはっきり言えますが、アゼルバイジャンはまさにその中間にある国です。ですから、西洋文学の影響もあれば、イラン音楽の影響、そして東洋の芸術の影響も受けている。日本文化を敬愛する人も多いですし、同時にドイツ文化を崇拝する人も少なくありません。

フズーリー(Fużūlī、オスマン帝国の詩人でアゼルバイジャン語でも詩作を行った)は、私たちアゼルバイジャン人にとって最も偉大な詩人の一人で、私自身も彼を心から敬愛しています。高校でも必ず彼の詩を学びますが、そのとき先生が必ず言うんです——「今読んでも本当の意味はわからない。30年経って初めて理解できる」と。それは本当にその通りで、若い頃に読んでも、その深さがわかるのはずっと後になってからなんですね。

本作品を含めた「説教」三部作を始めるにあたって、私はフズーリーの詩の中でも特に愛されている三篇を選びました。同時に、私は日本文化にも強く惹かれています。映画を観ていただければおわかりになると思いますが、溝口(健二)や成瀬(巳喜男)といった監督たちの影響を受けていますし、西洋では(フリードリヒ・)ニーチェといった哲学者からも影響を受けています。おそらく、こうした多様な文化の受け入れ方こそが、アゼルバイジャンという国の教育のあり方に由来するのだと思います。

──今作のロケーションについてお聞かせください。

私たちはアゼルバイジャンの中央部にある、広大なステップ地帯と砂漠の中で撮影を行いました。そこは人がほとんど訪れない場所です。一年のうち半年は、強烈な日差しが照りつける夏で、気温は連日40度にも達します。そして残りの半年は、ひたすら強い風が吹き荒れるんですね。11カ月にわたる撮影のうち、最初の6カ月は灼熱の中で、後の5カ月は常に風にさらされながらの作業でした。

私はその土地で「無限」というものを体験したいと思っていたんです。砂漠の広大さ、果てのなさ、そういったものを。だから、風景の中には何も遮るもの——建物も、山も、木々も——を入れたくなかった。ただ、どこまでも続く地平、終わりのない地形、それだけを見つめられる場所で撮影をしたかったんです。

──独特の演出についてお教えてください。

私としては、今まで通りのやり方で撮影を進めていて、同じようにミザンセーヌを構成していたんです。ところが、主演の俳優が健康を害してしまって、別の地域に移らなければならなくなったんです。それで、ここで撮影を止めるか、それともこの作品を続けるか、迷いました。けれども、結局、続けることにして、俳優を変え、撮影場所も全く変えたんです。

新しい俳優たちと一緒に、そして砂漠の中で、ずっと太陽の下で、11カ月もの間撮影を続けました。ですから、状況も違うし、俳優も違うし、芸術的な面でもすべてが変わっていったんです。そうした変化は、私自身にとても大きな影響を与えました。

少し暗いことを言うようですが、その頃ふと「自分はもうすぐ死ぬんじゃないか」と感じたんです。本当に、突然そう思ったんですね。だからこそ、「もし本当に死ぬのだとしたら、今回の映画作品はこれまでにないほどラディカルで、大胆なものにしよう」と決意しました。映画史の中でも誰も見たことのない、誰もやったことのない作品にしようと、そう思ったんです。

──このような実験的な作品というのは、アゼルバイジャンではどれくらい受容されているのでしょうか。

誰もこのような映画は作っていません。アゼルバイジャンでも、世界のどこでも。多くの映画はナラティブ、つまり物語を中心に作られます。それは観る人にとって分かりやすいからです。でも私は、それを目指してはいませんでした。

先ほども言いましたが、ある時ふと、「ああ、自分は生きているんだ」と感じると同時に、「もうすぐ死ぬかもしれない」と思ったんです。だからこそ、私は物語ではなく、その瞬間に感じた「インフィニティ」を捉えたかった。ストーリーには関心がなく、私が関心を持ったのは“無限”であり、“無”や“全体性”へのつながりでした。それは仏教にも通じる考えだと思います。

すべてが存在し、同時に何も存在しないという感覚、そして自然や世界とひとつになるという感覚。私はその「インフィニティ」を感じたいと思い、その感覚を映画の中に刻み込みたかった。だからこの映画は、物語を追うのではなく、インフィニティへとつながる“種”や“点”をたどるような作品になったのです。

──結局のところ、本作品を含め、あなたの作品における「説教」とは?

何度も同じことを繰り返すようで申し訳ないのですが、私は観客に何かを感じてほしいというだけでなく、自分自身も何かを感じたいんです。現実の生活の中では何も見いだせない。だからこそ、私は映画を作るのだと思います。私たちは皆、本当の「根源」、オリジンのようなものを探し求めています。そしてそれは「インフィニティ」、つまり無限へとつながっている。この言葉を何度も使ってしまうのは、ほかに言い換えようがないからです。

私たちは大いなる聖なる円環の一部だと信じています。だからこそ、映画の中には多くの“円”が登場するんです。私たちはその円の中の一点にすぎませんが、その無限の円環をともに形づくっている――そう感じています。

最後に「本作品を見る観客に向けて何かメッセージを」と問われたバイダロフ監督は、静かにこう締めくくった。「愛を感じてほしい。ただそれだけです」

(取材・文/小城大知、通訳/鈴木小百合)

第38回東京国際映画祭は11月5日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。『虚空への説教』は、11月2日ヒューリックホール東京にて11:30~上映。チケットは公式オンラインチケットサイトで発売中。

新着ニュース