11/2(日)アニメーション部門『私はフランケルダ』上映後、伊藤有壱監督(ストップモーション・アニメーション作家)をお迎えし、トークショーが行われました。

→ 作品詳細

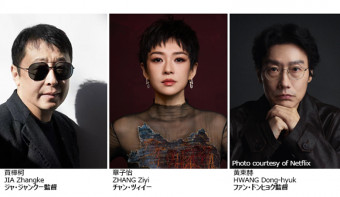

司会:藤津亮太 アニメーション部門プログラミング・アドバイザー(以下、藤津PA):それでは早速ゲストにご登壇いただきたいと思います。伊藤有壱さんは、『ニャッキ!』や『ハーバーテイル』などで知られるストップモーションのアニメーション作家で、現在は東京藝術大学大学院の教授として後進の指導にもあたられているという方です。では、簡単に自己紹介をお願いいたします。

伊藤有壱監督(以下、伊藤監督):皆さん、こんにちは。伊藤有壱です。ストップモーションのアニメーション作家として活動しております。こういった素敵なストップモーションに触れる機会をいただき、本当に感謝しています。私が今、大学院で教えている立場ということもあって、世界中のストップモーションスタジオを訪ねたり、作品を鑑賞したりしていて、日本でもっともっとストップモーションが広がるように活動しております。

藤津PA:今ちょうど会場でもご覧になっていたということなので、『私はフランケルダ』の感想を伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。

伊藤監督:本当に、遥かに予想を超えて圧倒された、まだその余韻の中におります。皆さんもその通りだと思うんですけれども、最初は鑑賞用のリンクもいただいて、PCの画面で観たものの100倍、1000倍のパワーに圧倒されて、とても気持ちいい状態で物語に没入できました。

藤津PA:メキシコ初のストップモーション・アニメ-ションによる長編ということなんですけれど、ここ近年、世界でストップモーションの長編が増えている印象があるんですが、いかがなんでしょうか?

伊藤監督:おっしゃる通りですね。この20年ぐらいかけてなんですけれども。作るのが大変すぎる、時間がかかる、そういった作る側の合理性から間逆を行くストップモーションですね。これが本当に増えています。しかも、個人で作る短編っていう数が映画祭の応募の中でものすごく増えているんです。と同時に、プロフェッショナルたちが短編から長編を作る。こういう大きな波が生まれて、この記念すべき一作が今日皆さんとお目見えできたわけなんです。

藤津PA:作品のディテールを伺っていきたいと思うんですが、キャラクターたちの造形について、伊藤先生はどんな風に今回ご覧になりましたか?

伊藤監督:そうですね、皆さんまさに見た直後なので、私が解説を繰り返す必要はまったくないんですけれども、自分の粘土アニメーションのニャッキっていうのを今日連れてきました。(私が)作り手という証拠なんですけど、こういう柔らかい粘土の棒一本のキャラクターなんですね。これに使っているのはアメリカ製の粘土なんですけれども、キャラクターを一体作るのに、この労力の10万倍かかってます。作る楽しさ、喜び、そういったものがもう本当に全画面に満ちていて、その隙間がないぐらい。そのパワーが世界の作品の中でも見たことのないぐらいの素晴らしさです。

藤津PA:僕もちょっと調べてみて、素材は分からないんですけど、すごくディテールが豊かですよね。ああいうものを作って、しかもアニメーションとして動かすのは大変だと思うんですが、どんな風にご覧になりましたか?

伊藤監督:作る工程っていうのは、ご存じの皆さんもいると思いますけども、長編のための人形っていうのは、動かすための構造体として金属の針金もしくは球体関節で、まず構造体を作ります。その上に、「お肉」のようなかたちで、様々な樹脂そして洋服を着せる。そしてメイクをする、そういった工程でできていきます。

藤津PA:じゃあ、なかなか人形のレベルも高いという感じでしょうか?

伊藤監督:世界のトップのレベルと技術的には並んでいます。

藤津PA:最近、例えばアメリカのライカというストップモーションの会社 は大変有名ですけれど、あそこは3Dプリンターでいろんなものを出力して置き換えていく、表情なんかも。そのやり方ですけれど、こちらは(『私はフランケルダ』と)違う感じですよね。

伊藤監督:表情ですね、フェイシャルと呼ばれるセリフのために口の形が変わる。これに関しては3Dプリンターを使っています。この映像、実はメイキングのムービーもYouTubeとかものすごい数で上がっていまして、その置き換えの多分何十何百というパターンっていう点ではそこと並んでいるんですね。

でも、それ以外のスタンダードな人形の動かし方、特に人形のお肉の部分ですね。アメリカだとフォームラテックスというパンやカステラのように焼き上げる、お化粧のパフに使うようなスポンジで、その骨の構造体を包んでいくんですね。そこでボリュームを出すんですけども、それによって動きが繊細になる。最近ではシリコンを使ったり、そういう技術の物理的な確信で作品の質も上がっているんです。

藤津PA:もう一つはやはり、世界観を表現するセットですよね。大変豪華というか、大きいし、作り込まれているし、この辺はどんな風にご覧になりましたか?

伊藤監督:映画の中だけで見ると、なかなかヒントが少ないんですが、人形の顔がスクリーンでどアップになりますよね。あの人形の顔の(大きさは)大体これぐらいなんですよ。5センチぐらいの円の中に入るぐらい。その人形がスクリーンいっぱいになるんで、ちょっとした塗装とかの粗も見えるわけです。ただ、それを気にさせない演出力があるし、それを取り囲む、これぐらいの少年の人形に対しての大人の人形、そして魔物たちということで、どんどん人形が大きくなって、2つの頭のあるドラゴンですね。遥かに操る人間よりも大きい。とんでもないストップモーションの世界です。

藤津PA:プロクステスでしたっけ、蜘蛛形のキャラクターがいますけれども悪い奴が…。足があれだけあるというのもなかなか大変なんじゃないかなと思ったんですね。サイズもかなり大きいですし。

伊藤監督:きっと皆さん、今晩夢に見るんじゃないかっていうぐらい、悪夢なテーマの映画ですけれども、あのキャラクターの、何ていうか、いやらしい悪さも存分に映画の立役者になっていますし、足が毛むくじゃらですよね。きっとメキシコにいる蜘蛛ってああじゃないかと想像するんですが、そういう生理的に気持ち悪いところは、実は、アニメーションを作る時って触ると不用意に動いちゃうんで避けるんですよ。ツルンとするんですよ。それを全く意に介さず、その作り手のイメージのままにパワフルに作りきったっていうところはすごさに繋がってると思いました。

藤津PA:今、触ると動いちゃうって話がありましたがけれど、エフェクトといえばいいでしょうかね。泡とか綿を使って表現していたところも結構あったかなと思うんですけれど、その辺の何ていいましょう。エフェクトもできるだけ実体物でやろうとしているという風に、画面を見て感じたんですが、あの辺もやっぱりこだわりを感じるポイントでしょうかね。

伊藤監督:やはりハンドメイドっていうところでは、ものすごく強い決意のもとに全体が作られているのは感じられますよね。もう観れば皆さんが感じられることですけれども、例えば、途中で劇的に絵筆の、こう、絵の具で描いた動きにキャラクターが移り変わる。あれもですね、最近でいうとデジタルペイントでああいう風に「絵の具風」に描けちゃうんですよ。ところが、資料の映像とかを探してみると、本当に大きい絵に絵筆でまさに描いているんです。今日スクリーンで見ると絵の具の厚み、陰影っていうのもばっちりわかるようになっているんで、やっぱりそれを見せきるぞ、やりきるぞっていうのが、本当に彼らを一本貫いてる柱だったと思いました。

藤津PA:いろんなインタビューを読むと、ギレルモ・デル・トロ監督はですね、メキシコ出身の監督ですけれど、ギレルモ・デル・トロ監督もストップモーションが好きで『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』 (2022)をご自身のハンドリングで制作したりしてますけれど、メキシコにおけるストップモーションってどんな感じなのか、ご存じですか。

伊藤監督:一部しか存じないと正直に申し上げますけれども、確実にデル・トロさんの影響で、意図的に十数年をかけて盛り上がっているっていう実情は間違いないんですよ。私、昨年の春の6月にある世界最大のアニメーション映画祭、アヌシー・アニメーション国際映画祭 で、MIFE(国際アニメーション見本市)の方のブースを回ったんです。

藤津PA:見本市がくっついているんですね、映画祭に。

伊藤監督:あらゆる世界中のスタジオ、アフリカやインドやアジアいろんなところの中で、メキシコのスタジオがものすごいグロテスクで可愛い人形をですね、何体も並べて、自分たちのアピールをしているんです。ちょっと話しただけでも、「メキシコは今ストップモーションものすごい盛んだよ」と。こういう話を聞いて、例えば「フランケルダ」のストーリー、これも実は2021年にテレビシリーズとしてもうすでに短いものが放送されていると。その上での、この劇場版があったという、やっぱり前日譚みたいなものがあるわけですね。

藤津PA:あれですよね、日本語風にいうと 「フランケルダの怪物帳」みたいなシリーズが6本ぐらい作られていて、現実の世界にモンスターたちが現れるっていうお話なんですけど、その劇場版みたいな位置付けなわけですよね、今回の作品は。

伊藤監督:そうですね。ちょうどテレビシリーズでやるものの物語の始まりみたいな部分に力を入れて描かれてて、まさに皆さん次が観たくなる。本当に、期待と感動が高まる素晴らしい映画としてのエンドを迎えています。

藤津PA:今、わりと技術的なお話を中心に伺ってきたんですけれど、映画自体の感想を改めて伺いたいんですが、印象に残ったシーン、キャラクターを上げるとしたらどこになりますか?いっぱいあると思うんですけど。

伊藤監督:皆さん一人ごとに全員違う感想を持たれていると思います。私があえて言わせていただくと、最後に物語のテーマに感動できたっていうのが一番よかった、その読後感なんですね。フランケルダはやはり、1870年代から80年代くらいに、空想上のフランケルダ、つまり匿名で発表していく。それは、当時のメキシコ女性を蔑視していくような、そういうものに立ち向かっていく強い魂のお話ですよね。それがぶれなく、本当に心に刺さるように次への期待へと感じられたのはよかったんですが、個人的にいうとですね、やっぱりモンスターの狂演というか、モンスターパーティーというか。もう百鬼夜行ですね、日本でいうと。これに酔いしれるというのが、私の中の一番の喜びでありました。

藤津PA:七人の冥王が出てくるところも、いろんなちっちゃいものから大きなものまで、いろんなタイプが出てきて、視覚的に楽しいですよね。

伊藤監督:そうですね。私らそういうものもたくさん見てきているので、さらに予想を超えて満足させてくれるものに出会えるっていうのは、とびきり嬉しい状態なんですね。だから、こういうものもあったなって比べるものを出せることは可能なんですけれど、やっぱり見たことのない、なんだこれはっていう。フィギュアがあったら欲しいですね(笑)絵で描けって言われても、描けないですね。

そういう不定形ともいわれるぐらいの、悪夢であり、冥界であり、人間のダークサイドのイメージであり…。見ていてゾッとする嫌な感じじゃなくて、嫌な奴(キャラクター)もすべて含めてエネルギッシュに受け止められるっていうのは、メキシコっていうお国柄、監督たちの持っている魂の色なんだと思いました。

藤津PA:少しちょっと大きなお話を伺いたいなと思うんですけれど、ここ20年ぐらいで長編が増えているというお話がありましたが、一方で、3DCGもある意味、ストップモーションの進化ではないけれど、発想が似てますよね。モデルがあり、骨組みを入れて、CGの場合はコンピューターの中の空間で動かす。どうして今、ストップモーションが増えてるのか。観客が求めているのかって言ってもいいかもしれないんですが。

伊藤監督:私自身(が制作した)、『ニャッキ!』っていうクレイアニメーションは、ちょうど今年で放送30年を迎える、実際には24年間作り続けて子どものために放送されたものなんですけれども。ちょうどそれが始まった頃っていうと、スイスの『ピングー』(Pingu) とか、イギリスの『ウォレスとグルミット』(Wallace & Gromit) の一番最初の短編が出ました。

藤津PA:『ウォレスとグルミット チーズ・ホリデー』ですか?

伊藤監督:そうですね。その頃に「第一次コマ撮りルネッサンス」が起こったといえると思います。そういういくつかのエポックメイキングな(新時代を切り開く)作品が、世界中の若いクリエイターにストップモーションって面白いなと気付かせてくれたんですね。私も『ニャッキ!』を始めた時、粘土っていう素材が面白そうだと感じさせてくれたのは、ニック・パーク監督が学生の卒業制作として4年かけて作ったという『ウォレスとグルミット チーズ・ホリデー』、原題で、A Grand Day Out という作品です。指紋だらけのデコボコの人形が奏でる物語が、当時コンピューターの仕事をしてたんですけど、そのどれよりも新しく感じたんですね。それと近いものを感じたクリエイターたちが、これこそが生きている自分たちが今の自分の人生を重ねながら作っていける、間違いなくオリジナルのクリエイションだっていう、そういう作り手のプライドを後押ししてくれる。そういう表現だったと思います。でも、めっちゃ割りが悪いですね。

藤津PA:今お話がありましたけれども、手の感じといえばいいんでしょうかね。手で作っている、手で動かしているっていうのが画面にちゃんと映っているっていうのが、ストップモーションの、観ている人もそこにドキドキしたり、ハラハラしたり、暖かみを感じたりっていうポイントですかね。

伊藤監督:おっしゃる通りで、特に人形っていうのは、何を付けても作り手の分身であるっていうのは間違いないと思うんですよ。私は教える立場も含めてもう一回見直した時に、ストップモーションアニメーションっていう表現は、人形が一番主役ですけど、例えば、骨とか生肉とかを動かすヤン・シュバンクマイエルっていうアーティストがいたり。不定形の粘土で、表象文字を抽象的なアニメーションとして、アブストラクト(抽象芸術)として作ったり、または、砂を絵の具のように使ったり、手に触(さわ)れるものがすべてが画材になる。そういうアニメーション表現だって考えると、まだまだストップモーションの可能性って広いと確実に思うんですね。人形を作る人は、10人いたら10人の世界(観がある)。それを作り出すために、技術的にはその監督がね、(映画を)観ているだけでこの監督たちが吸収してきた作品がいくつも浮かぶんですよ。あえていいませんよ(笑)それを自分たちで消化して、自分たちの世界を作るんだっていう決意がすべてに溢れている。それが感動の証拠じゃないですか。

藤津PA:借り物じゃなくて消化しようとしているその意思みたいなのが、ちゃんと画面になってるってことですね。

伊藤監督:それは間違いなく感じられるし、しかも、シナリオとテーマっていうものは本当に人間のね、世界中どこに生きていても自分のアイデンティティとどうやって向かい合っていくかっていうことへの一つの提案になってますね。

もう一個いうと、やっぱりこの人たち(『私はフランケルダ』製作チーム)も、シリーズを作り、劇場映画を作り、次のいくつかの長編も作ってるみたいで。

藤津PA:元々2つプロジェクトやろうと思ってたけど、こっちに注力して、次はこれかなみたいなやつですね。

伊藤監督:確か、Ballad of the Phoenix っていう。これは、よりメキシコの原初の文明であるマヤとか、そういったエリアの文化色が随分出ているんです。アニメーションも、今観ている作品(『私はフランケルダ』)よりも、もう一歩経験を積んで洗練され始めてきている。彼らは作りながら進化しているんで、育ち盛りの瞬間って見ていて本当に目が離せないワクワクがあるんですね。

今、皆さんがこの作品『私はフランケルダ』に出会って興味を持って配信でね、テレビシリーズを見たり、次の新作を楽しみにしたり、そういう楽しみが一つ増えたんじゃないかと思いました。

藤津PA:そういう意味じゃあれですね、ロイ・アンブリス監督、アルトゥーロ・アンブリス監督、ご兄弟だそうだけど、名前を覚えておくと楽しみが増えますよということですよね。

伊藤監督:そうですね。本当にね、これだけ存在感のあるアーティスト、監督、一発で燃え尽きちゃったんじゃなくて、後から後から湧いてくる。そういうクリエイターの出現っていうのは本当に貴重なんです。皆さん、ぜひ、次も楽しみにしてもらえたらと思います。

藤津PA:最後なんですけど、ストップモーションアニメーション、これからどうなっていくという風に、あるいは、どうなって欲しいと監督は考えていますか?

伊藤監督:東京藝大でもね、大学院でストップモーションをやる学生が毎年少しずつですが必ずいます。世界に行っても必ずいるんですよ。確実にジワジワ増えているんですけど、とにかく時間がかかりすぎて絵を描くよりもスピードが遅いんですけど、それに負けない魅力がありますので、さらに多くの方に作る側に回ってほしいな。そんな期待も持っています。

日本でも、もうこれでもかというぐらいパワフルな監督は出ていて『JUNK HEAD 』(2021)『JUNK WORLD 』(2025)を作った監督さん(堀貴秀監督)がいたり。スタジオとして成長してきたドワーフ というところは、『リラックマとカオルさん』 (2019)であったり、『ポケモンコンシェルジュ 』(2023)であったり。さらに新しいグループで、見里朝希監督 の『PUI PUI モルカー 』からさらに進化して、クロミちゃんの『My Melody & Kurom』(2025)といったものを作ったり、日本でも新しい波が起こっています。ぜひ皆さん、ご注目いただければと思います。