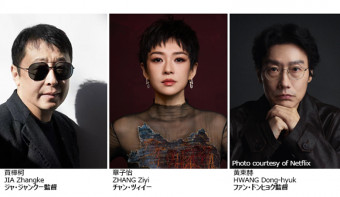

10/30(木)の舞台挨拶に登壇した際の坂本悠花里監督

11/4(火)Nippon Cinema Now部門『白の花実』上映後に、坂本悠花里監督をお迎えし、Q&Aが行われました。

→ 作品詳細

坂本悠花里監督(以下、監督):東京国際映画祭にこの作品を選んでいただいて、すごく光栄に思います。ありがとうございます。平日の朝早い時間から皆さんに来ていただいて、本当に感謝しています。今日は初めてのQ&Aですので、自分自身も楽しめたらいいなと思っています。ぜひご質問お願いします。よろしくお願いいたします。

市山尚三プログラミング・ディレクター(以下、市山PD): 最初に私の方から質問をして、あとに場内の皆さまに質疑応答をお願いしたいと思います。

坂本監督は、この作品が長編監督デビュー作であるということですが、しかもオリジナル脚本です。原作ものを映画化作品でデビューしてる方もかなりいらっしゃると思うんですが、そうではなくこの自分のオリジナル脚本を映画化して、デビューするというのはかなり難しいというか、自主映画で、ご自身でお金を集める方もいますが、この企画をどのような形で映画化したのか。映画の発端のところをお話しいただければと思います。

監督:そうですね、まず実現するかどうかというところは、あまり考えずにまず企画から始めてしまいました。ちょうどパンデミックの時に、私がテーマから何かを考えるというよりは、こういう映画観てみたいなとか、こういう出来事が起きたらどうかなってことを考えるというか、思いつくというところから始めました。その時に、閉鎖的な、女子高のような設定の中で、ある一人の少女が自ら命を絶ってしまうっていう部分をまず思いつきました。そこから始まりました。

ちょうどそのタイミングで考えている時に、自ら命を絶ってしまった女性というか少女たちの配信がポンと入ってきたことがありました。これは自分でもこういった時代に、何か言えることがあるんじゃないかって、どうしてもそういう命を絶ってしまうということに対して、ゴシップ的に扱われる部分が多いなという印象もあったので、そうではないことを自分で描けないだろうかというところでした。

市山PD:そこからこうして映画化に至るまでどのように制作に至ったのでしょうか?

監督:さきほど市山さんがおっしゃっていただいたVIPO(映像産業振興機構)というところの企画に、タイミングよく提出できました。やはり日本でオリジナル長編を作っていくことはすごく大変なことです。そこに、作家を育てたいというVIPOさんのプロジェクトがありましたので、「今ここに出したら、どこかで映画化できるんじゃないか」と思いました。そこで、今回の作品のプロデューサーである山本(晃久)さんという方と出会って、うまく周りの方々も乗っかっていただいて、完成できました。

市山PD:山本(晃久)さんというのは『ドライブ・マイ・カー』もプロデュースした、今、素晴らしい映画を次から次へと製作しているプロデューサーの方ですが、相当数の応募作品がある中から、坂本監督の作品がピックアップされたのは幸運という感じでしたか。

監督:そうですね、かなりラッキーだと思いました。本当にこのような仕組みがあって、色んな方が無理もして、頑張って作品を世に出してあげなきゃという思いもあって、生まれてきた作品です。

──Q:1回目の上映の舞台挨拶での監督の「頭で考えるより感覚で観て欲しい」というお言葉が印象的でした。映像表現で試みたことはありますか?

監督:映画をすごく詳しく観ていただいてることに感謝いたします。感じるという部分の表現についてですが、例えば、お化け的なものであったりとかをどうやって表現したのか。まずは自分自身が映画で何かを表現する際に、どちらかというと非言語的な表現をどうにかして出せないかということを自分の映画に対しての取り組み方としてやってみたいという思いがずっと最初からありました。それを、実験するというか、一つの挑戦ではあったのかなっていうのはまずありますね。

今回の少女の魂という超自然的なものを自分がやってみたい、挑戦したいというところが合っていました。その中でどうやって取り組んでいったかっていうところなんですが最初から、脚本にも書いていて、ディレクションでもそうなるように撮っていました。編集の段階で、なんといえばいいのか難しいですが、独特の空気感を作るためにどういう音があったらいいかなとか、音と絵がどのように合ってくるかなっていうのをすごく考えましたし、トライもしましたし、音に関しては本当に時間をかけて相談して、「いや、これですかね」「いや違う、もっとこれかな」のようなことを何回も何回もやってここに辿り着いています。

すみません、少し話が長くなってしまうのですが、方法としてはそのようなやり方でやりました。

海外で上映をした際には、日本、アジアの方には超自然的なもの、お化け的なものを感じる部分については「なんとなくわかる、そういう音の感じもわかるよ」のようにおっしゃっていただけることが多いかなという感触がありました。アジア圏以外の方には「ゴーストって怖いものじゃないの」「こんなにナチュラルに馴染んでいるのかな」と思われる方が多いのかなという印象でした。そういった捉え方を考えてみると、自分も日本という文化、日本という土地で育ってきた時に、目には見えないというか、言葉にならないものをどう受け取って、どのように他の人に伝えられないけれど、何かをお互いに共感できているものとか、言葉と言葉ではないものの間みたいなことを探っていくような土俵が日本に、アジア圏にはあると思ったので、そういった部分の表現をすごく自分でも、そう感じているからこそやりたいという思いで作りました。

──Q:意識された、影響を受けた作品はありますか。

監督:ありがとうございます。そうですね、何を参考にしたかと訊かれる時に答えるのは、『ピクニック at ハンギングロック』というピーター・ウィアー監督の映画で、雰囲気としてはその側を目指そうというのは、企画の早い段階から思っていました。

『ヴァージン・スーサイズ』もよく言われるのですが、すごく意識したわけではありません。でも何でしょう、もちろん観ていた映画で、自分の心の中に残っていた作品で、共通点で言うと女の子たちの世界だったり、自分が大事にしているものを大切にしていくという、ソフィア・コッポラ監督のマインド、スピリット的なものを受け継いでいるのかなとも思いました。そういった様々なものがミックスされて、この作品が出来上がったのかなと思います。

──Q:キャスティングについてお教えください。

監督:あの少女たちは、全員オーディションをしていて、メインの3人以外の女の子たちもそれぞれオーディションをして選んでいます。この映画にダンスのシーンもありますが、ダンス自体のテクニックをそこで見せたいというよりは、自分の体から出てきたものを表現する一つの手段というか、自己表現の一つとして、見せたいという思いがあったので、メインの3人を選ぶ時にそういった部分には注目せずに、もっとこう、この子たちがどういう人なんだろうとか、どういう性格を持ってるんだろうとか、正面からぶつかれる人だろうかとか、そういう部分にフォーカスして選びました。次原杏菜役の美絽さんと大野莉花役の 蒼戸虹子さんはダンスが初めてだったので、半年間ぐらいワークショップをしました。

──Q:メインの3人の方についてもう少しお聞かせください。

監督:次原杏菜役の美絽さんと、命を絶ってしまう大野莉花役が蒼戸虹子さん、穂乃川 栞役が池端杏慈さんという3人ですね。選ぶ時にまず一番最初に思っていたのは、ティーンの話を書くので出来るだけティーンのリアルな年齢に近い方、10代がいい、ということを一番最初にプロデューサーにも伝えていました。それによって時間の制限が生まれたり、大変になっても良いと思っていました。私自身がティーンの時を思い出しながらこの映画を書いていたとしても、どうしても今のものとはズレてしまう。だからリアルなティーンたちの感覚を反映させる、それをするためには出来るだけあの年齢に近い子がいいということで選びました。皆さん経験が少ないということは、あまり意識せず、経験のありなしというのもあまり私としては大丈夫かなって思うこともなかったので、私自身が演出する時にキチンとコミュニケーションをとって、本人たちがそのキャラクターの気持ちを感じられたりだとか、「こういうふうに感じる」と思ってもらえないと意味がないと思ってたので、感じ取るということができる方をオーディションで選んだというのはあります。

苦労ではなかったですが、こちらの大人が欲しい正解ってなんなんだろうっていうことを、皆さん本当に頭のいい方たちなのですごく考えてくれるんです。なのでちゃんとしようみたいな部分をあえて外していくっていう作業が、強いて苦労と言えばその部分ですかね。でもその部分も、そういう場所や状況はやっぱり大人たちがキチンと作っていく必要があるし、それを私たちがやってきたとは思いますので、そこは上手くいったのではないかなと、思っています。ありがとうございました。