→ 作品詳細

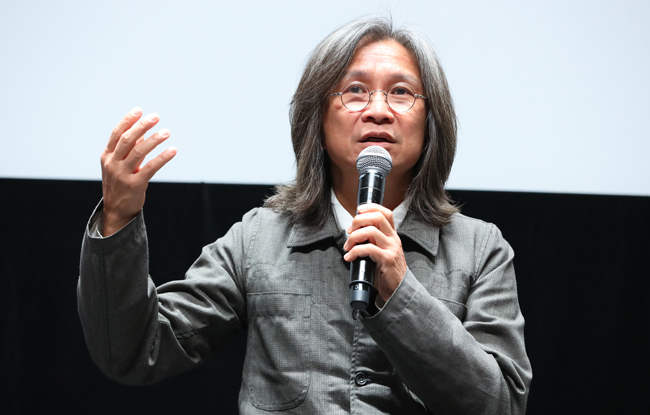

10/28(火)、ガラ・セレクション部門『She Has No Name』上映後に、ピーター・チャンさん(プロデューサー/監督)をお迎えし、Q&Aが行われました。

司会:石坂健治シニア・プログラマー(以下、石坂SP):一言ご挨拶をお願いします。

ピーター・チャン監督(以下、監督):東京国際映画祭にお招きいただきありがとうございます。1人でポツンとステージの上に座っているのはちょっと寂しいですが(笑)。ここへ戻って来られてとても嬉しいです。皆さんのお顔を拝見すると、私が最初に作品を持って東京国際映画祭に来たとき、皆さんまだ生まれていなかったかもしれないですね。今回の作品で、こうして皆さんにお会いできて光栄に思います。

石坂SP:最初は1990年代に来られましたね。

監督:最初に来たのは1994年です。その次は1995年に『君さえいれば/金枝玉葉』で来ました。

石坂PD:とにかく長いお付き合いで、(東京国際映画祭に)来られない時でもプロデュース作品もたくさん作っておられるので、本当にピーター・チャンさん印の映画をたくさん上映させていただいてきました。

監督:そうですね、2000年代初期も来させていただきました。

石坂SP:今回の新作ですが、去年のカンヌ国際映画祭で初上映、そして今年の上海国際映画祭で新バージョンでのお披露目を経て、日本上陸ということでございます。

監督:2015年にこの脚本を初めて読みましたが、完全に魅了されました。長い時間をかけて映画化するプロセスがありますが、途中、コロナ禍の期間があったため、制作の進行がストップしてしまいました。これはとても長い物語です。今回、新しいバージョンとして作り直しましたが、物語全体の完結版ではありません。しっかりしたエンディングがありますので、ひとつの作品としてお楽しみにいただけたかと思いますが、この後にまだ続きの物語があり、1993年まで続きます。今回のエンディングの後、事件の裁判の再審があり、戦後に彼女が受けた刑が変わっていきます。中華人民共和国となった後、強制収容所に収容されて1960年に釈放、2006年まで生きた女性の物語なんですね。4時間という長尺の作品で、今回はその前半をお見せし、残りは2時間半あります。

──Q:「人形の家」(1879年のヘンリック・イプセンによる戯曲)をフィーチャーされてますが、着想も得たのでしょうか。

監督:脚本の段階から「人形の家」がベースにありました。2003年から、この作品の映画化に向けて動き始めたのですが、8年間かけて企画を実現させました。その間に、「人形の家」をベースとしながらも、私の好みや考えを少しずつ付け足していって完成しましたが、おっしゃる通り、「人形の家」が核としてあります。実際、1945年頃の中国のフェミニスト運動は、ヘンリック・イプセンの作品に影響を受けていました。

また、もうひとつ興味深いのは、実際に一人の女性記者が書いた記事によって裁判の結果が変わったということです。というのも、彼女は家庭内暴力から女性を守るという側面で記事を多く書いていました。1945年の上海が舞台ですが、これは現代にも通じるストーリーラインだと感じました。

──Q:監督のご出身である香港では、この10年でいろいろな変化が起きています。作品構想中に生じた世界情勢の変化が映画の構想を変えた部分はあるのでしょうか。社会秩序の現代性との関連で、当初と変わったことがありましたら教えてください。

監督:興味深いご質問をありがとうございます。この作品の意図を理解してくれてると感じました。おっしゃる通り、この作品の中では、権力関係、力関係というものを意識して描いています。権力を持つ者が弱者を抑えつける。権力を持っていても、その上にはさらに権力を持つ者がおり、それによって抑えつけられるという構造が社会には存在しています。カメラのアングルも意識していて、権力を持つ者の視点は高いところから撮り、弱者の場合は低いところから撮りました。あまり出演シーンはありませんが、夫も高いところから撮っています。

ただし、この10年で世界中で起きたことが作品に影響を及ぼしたこと、変化を与えたことは特にありません。というのは、権力者が弱者を抑えつけるという構造は、過去から変わっていないからです。ですから、この10年間、この2年間にも、世界中でいろいろな変化が起きていますが、それがこの映画を作るうえでの決定に影響を与えたということはありませんでした。

この物語はまだ完成しておらず、残り2時間半あるのですが、最後まで作ってようやくこの作品のテーマが理解できました。それは、時代の変化と言いますか。物語の中で、日本の占領下から中華人民共和国の時代までの政治の移り変わりも描かれるわけですが、主人公の人生は常に時代の変化に左右されてきました。多くの人が彼女を助けようと手を差し伸べます。それは正義のためでもありますし、彼女を救いたいという思い、個人的な思いから来ているものではありますが。彼女が2006年まで生き延びたのは、正義や良心のおかげではなく、ただ単純にラッキーだったということです。個人の希望というものは本当に些細なもので、政治の中でいかに生き抜くのかということが我々の運命だと感じています。ですから、国や世界は常に変わっていますが、その中で我々人間というのは、本当にちっぽけな存在だと感じます。それが、最終的に見えてきたテーマだと考えています。

ですから、本作は私がこれまで手がけてきた監督作品と大きく違うと思います。他の作品はとても温かみがあって、ドラマチックで、メロウで、もちろん悲観的な部分を描写してる場合もあるのですが、全体的にとてもポジティブな作品が多いです。ただ、それと比較すると、本作は私が作った作品の中でも最も悲観的な作品だと思います。物語の核心にあるテーマでもあるのですが、とても悲観的な作品に仕上がってます。これはビジュアル面でも言えることで、他の作品はもっと明るい雰囲気を出してるのですが、今回は、ご覧の通りダークでどんよりとした雰囲気が漂う作品になっています。内容を反映して、そのような仕上がりになっているわけです。

私の作品のファンの多くは、センチメンタルな作品を求めて会場に来てくれるわけですけれども、本作はガラリと雰囲気を変えてみました。自分のことをよく楽天的な悲観者というふうに言ってるのですが、今回はどちらかというと悲観的な部分が大きくなっていると思います。