山田洋次監督は『国宝』をどう見た? 李相日監督との対談が実現

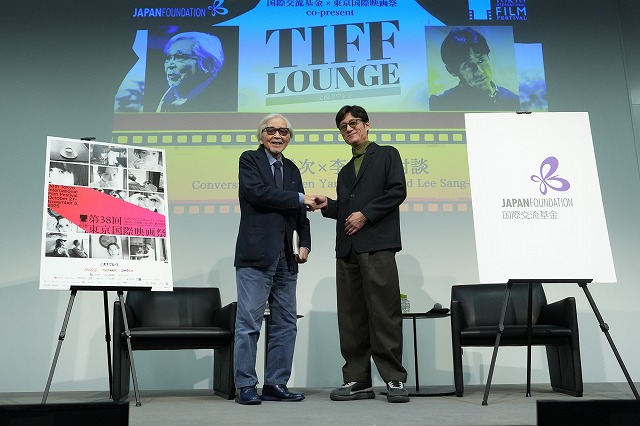

開催中の第38回東京国際映画祭と国際交流基金との共催企画「交流ラウンジ」が10月30日、LEXUS MEETS(東京ミッドタウン日比谷1F)で行われ、今年度のセンターピース作品として特別上映された『TOKYOタクシー』の山田洋次監督と、『国宝』が社会現象を巻き起こした李相日監督による対談が実現した。

今年で6年目を迎える「交流ラウンジ」は、東京に集う映画人同士の交流の場として企画されたもの。第38回東京国際映画祭では、山田監督が特別功労賞を、李監督が黒澤明賞をそれぞれ受賞している。

●山田洋次監督「質問していいかな?」李相日監督に前のめり

対談の口火を切ったのは、山田監督。司会者から『国宝』の感想を求められると、「というよりも、きっと皆さんが聞きたいと思っていること、質問していいかな? いろんなことを聞きたいけれど」と前のめりに質問を投げかけた。

まず、山田監督が「感心した」というのが、「劇的な構造と人間の配置」だといい「芸や血、不条理なものがドンとあって、苦しみながらもふたりの男(喜久雄と俊介)の話になっている。難しいことをきちんと表現しているのに驚きましたね」と舌を巻いた。

そんな激賞に、李監督は「あれは原作の吉田修一さんの発明ですね。『悪人』の後で、歌舞伎の女形の映画を撮りたいと思い始めたが、その頃はこの構造ではなかった」と明かし、「ふたりが登場することで、血筋と芸の対立軸が生まれて、それが非常に面白い。不条理も詰まっていて、どう展開し、着地させるかを考えた」と振り返った。

また、ミロス・フォアマン監督の『アマデウス』を例に挙げ、「あれは嫉妬があり、だまし合う展開が予期されますが、『国宝』は真ん中に芸がある以上、お互いに芸に身を投じ、苦しみを味わうので、嫉妬よりも、ふたりをつなぎ合わせる美しさが終盤に訪れ、同じ風景を共有した」と語った。

李監督の言葉を受けて、山田監督は「それが重たい芯をもった理由ですね。そのへんの普通の映画じゃない」と改めて賛辞していた。

●山田監督が「芝居がへたくそ」と語る「国宝」俳優とは?

また、山田監督は、主演の吉沢亮、共演する横浜流星についても語り「女形は簡単ではない。よくあんなに演じられたなと」と感心しきりだ。

李監督は「最初はすり足もできずに、本当に撮影に入れるのかと頭痛がした(笑)」といい、「ですが“ふたり”だから良かったんです。相手が上達すれば、自分が負けているように見えるし、ふたりで切磋琢磨しながら稽古して、それが役の関係性になった」と説明。稽古期間が1年半だと知ると、山田監督は「それで、できちゃうんだ」と再び驚きの表情だった。

また、『国宝』で小野川万菊を演じた田中泯に話題が及ぶと、山田監督が『たそがれ清兵衛』(2002)での起用エピソードを披露した。舞踏家として活動していた田中にとっては、映画デビュー作。「顔もいいし、声もいい。バリトンのね。体も自由に動くだろうし」と起用の理由を語った。

「肝心の芝居は、これがへたくそでへたくそで、どうしようもない。何日も何日もリハーサルをして、(セリフの)ひと言ひと言を植え付けるように。それ以後、あちこちで活躍していて『国宝』も見ましたけど、全然進歩しないのね(笑)。この前、会ったときも「20年前と同じ芝居しているね」って言いましたけど」(山田監督)

会場が笑いに包まれるなか、李監督は「どうへたくそなんですか?」と直球質問。山田監督は「つまり棒読み。安っぽい田舎芝居の色がするのね。でも、それがあの人の値打ち。20年もやってると、笠智衆になっちゃう。大切なのは芝居ではなく存在。いるだけでいいの。それに近づけるのは田中泯」だと力説していた。

●李監督、山田監督に質問「役者のどこを最も見ていますか?」

話題は山田監督の最新作『TOKYOタクシー』へ。映画冒頭には、タクシー運転手を演じる木村拓哉が、食卓で納豆をまぜるシーンがあり、山田監督は「その前は、一流シェフを演じた彼だからね(笑)。僕の組は納豆かって笑っていましたよ」と、「グランメゾン・パリ」との“落差”で笑いを誘った。

木村が山田組に参加するのは『武士の一分(いちぶん)』以来19年ぶり。李監督が「何か変化を感じましたか?」と問うと、山田監督は「むしろ同じように真面目だなと。真面目にやらないといけない、それが俺なんだと。そういう風に生きるんだと決めている、なかなかの男だなと思いますね。出番がなくても、最後までちゃんとセットにいましたね」と、木村の変わらぬ姿勢を語った。

山田監督といえば、カメラの最も近い位置で、俳優たちの演技を見守るスタイルで知られており、李監督は「一番近い位置で見ていらっしゃいますけど、役者のどこを最も見ていますか?」と質問した。

「どこと言うより“僕が見ている”というのが大事。俳優はね、レンズと監督を意識している。これは被写体になってみないと分からないが、俳優は、レンズや監督が気になるんだな。いまの時代、モニター見たり、隣の部屋で「よーい、はい」って合図を出す監督もいるでしょ? あれ、納得いかないんだなあ。役者も嫌だと思いますよ」(山田監督)

そして、「僕の映画より、『国宝』の話がしたい!」と、山田監督は再び、李監督を質問攻め。役者目線での舞台の捉え方について、「俳優越しに客席が見えると、感情まで伝わる。とっても珍しい撮り方で、(映画の)観客にとっても面白いはず」と興味津々。劇中に登場する劇場の2~3階部分が、CGだと知らされると「はあ~」と感嘆の声をあげていた。

●「日本映画の今後の展望は?」海外メディアからの質問に、両巨匠が回答

対談の終盤には、来場者から質問を受け付けるコーナーも。日本が世界に誇る両巨匠のそろい踏みに、海外メディアも熱い視線を注いだ。ある外国人記者からは「日本のアニメーションが世界で好調だが、日本映画全体の今後の展望についてどう思うか」と質問が飛んだ。

『国宝』が第98回アカデミー賞の国際長編映画賞部門において、日本代表作品に選出されており、李監督は「これからアメリカに行って、あちらの反応を見ながら、キャンペーンをしていく予定。大作感と作家性をまぜたような作品なので、どんな反応か楽しみ」と期待を寄せる。

また、日本のアニメーションについては「実写の100歩先を進んでいる」と分析し、「山田監督もおっしゃっている“構造”の意味でも、アニメーションの構造をちゃんと分解して、実写に取り入れないといけないと意識している。いますぐの展望は分からないが、見極めていきたい」と語った。

同じ質問に山田監督は「日本製アニメが世界的人気で、輸出金額もすごいから、日本政府が放っておくわけがない。経産省はコンテンツなんて言い方するけど、そこに(実写の)日本映画が入ると思うと情けないし、アニメーションの売り上げに比べて、取るに足らない。それが日本人にとっては、悔しいし哀しいことです」と現状を憂えた。

『東京物語』(小津安二郎監督)、『七人の侍』(黒澤明監督)といった傑作が生まれた1950年代を振り返り「もう60年、70年前のこと。日本はアジア映画の先進国だった。いま、韓国、中国の力強い躍進ぶりを遠目で見ると、残念」。その上で「これは国の問題。政府もそのことに真剣に取り組んでほしいし、そのきっかけが東京国際映画祭で生まれれば」と訴えた。

第38回東京国際映画祭は10月27日~11月5日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。トークの模様は後日、東京国際映画祭の公式YouTubeにて、配信される予定だ。

新着ニュース