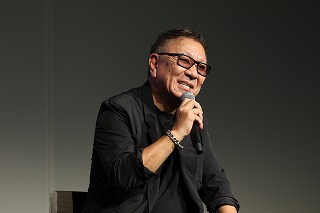

IMAGICA GROUPの創業90周年を記念して、第38回東京国際映画祭会期中の10月31日に開催された特別セッション「Future Talks by IMAGICA GROUP~90年の感謝とともに、未来をつくる人へ~」に三池崇史監督が参加。映像を志す学生や若手クリエイターとともに語り合った。

これまでカンヌ、ヴェネチア、ベルリンなど世界各国の映画祭に参加してきた三池監督だが、その原点はオリジナルビデオの監督だったという。「当時は映画監督が頂点で、テレビのディレクターがいて。そのどちらでもない、ビデオ屋さんの棚を埋める低予算の作品をつくっていたのがVシネマの監督。業界からはそういう風に見られていたんです」。

そんな三池監督が「映画監督」として認識されるきっかけとなったのが海外の映画祭だった。「自分たちが面白いと思って低予算で撮っていたものを、向こうでは映画として世に出してくれた。やはり普通の商業映画にはない個性があるわけですよ。好き勝手につくっていたんで」との言葉通り、三池作品はオランダのロッテルダムをはじめとした海外の映画祭で注目されることとなり、Vシネマとして制作された「極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU」が第56回カンヌ国際映画祭の監督週間に正式出品。「『これは映画じゃないんです』と言ったんですけど、とりあえず急遽フィルムにして。カンヌで上映できるようにしたんです。向こうは面白ければいいんですよ。日本の事情なんて関係ないから。それで呼んでもらって。そこからはなんとなく映画監督と言われることが多くなりました」。

そうした三池作品に衝撃を受けた海外のクリエーターたちが後に出世し、三池監督と仕事をしたいとコンタクトをとってきているという。「今、いただいているお話の半分は海外のそういったプロデューサーたちから声をかけてもらったもの」とのことで、そのきっかけがまさに“映画祭”だった。

コメディ、アクション、ホラー、子ども向け作品など、幅広い作風が特色の三池作品。「仕事は発注された順に受ける」とのことだが、そんな中に「こんな安い予算でどうやってつくれと言うんだろう」と思うような作品もあった。「低予算でどうやって撮って、どうするつもりなんだろうと思ったらプロデューサーの顔を見てみたくなって。会ってみたんです」。そうした作品の例として、海外でも注目された、遠藤憲一主演の問題作『ビジターQ』のタイトルを挙げる。

同作は超低予算で寝る間もないほどにスケジュールもタイトな撮影だったが、「誰かにやらされているのでなく、自らやっていました。これでやると何が生まれるんだろうということに興味があったから」と振り返った三池監督。だがそれこそが三池作品の根幹にあるとのことで、「そういった熱や喜びみたいなものが、他の商業映画との差別化を図るんです。自分が作家としてこういうことを表現したいということも大切だけど、作品の個性で一番大事なのは、その人がどうやって生きているのか、ということ。それがそのまま作品に刻みつけられると思っているところがあります」。

その後は学生からの質疑応答に。作品ごとに違ったトーンの幅広い作品を生み出す中で、どういったモチベーションでやっているのか、という質問には、「それは原作者がつくり出した世界観によって変わってしまいます。それを踏襲して、映画的にアレンジをするんですけど、僕らの映画的制約の中にその登場人物を閉じ込めておくのは窮屈だろうなと思ってしまって。だから彼らを解放しようと思うんです。この人間は、映倫のことなんて考えるわけない、行けー!って感じでね。そうすると、やられた方もこうやって返してくるんじゃないか、という具合に加速するんです」。

三池監督にとっては、映画を高みからコントロールするのではなく、つくり出した登場人物を仰ぎ見るような感覚なのだという。「そういうバイオレンスな世界に入れない自分からすると、『すごいですね』『その勇気はどこから出てくるんですか?』と思ってしまう。それは原作者の思いにもつながってくると思うんですけど、自分の映画の中に閉じ込めるんじゃなくて、はみ出していいんじゃないかと。そうすると違う作家がつくった、違う登場人物なので、当然映画のお話もトーンも変わってくるわけです」。

そしてその“解放”という考えは俳優にも向けられるそうで、三池組の常連俳優であるベテラン俳優・石橋蓮司を例に出してこう説明する。「売れてスターになる俳優さんの悲しいところは、いい人をやらなきゃいけなくなるということ。するとみんなに共感してもらえるようなセリフしか言えなくなるんで、すごくストレスが溜まるんです。役者というアウトローな生き方を芸にして一生生きていくと思っていた人間が売れてくると、どんどん閉じ込められてしまう。だからその溜まったフラストレーションを爆発させる場所をつくるんです」。

三池組における石橋蓮司といえば、まさに怪演というべき強烈な役柄が多いが、「石橋さんも『なにか俺の役はないのか?』と言ってきては、むちゃくちゃやって帰っていくんです。そうやって演じる人にも人生があるので。溜まったフラストレーションを解放する場であるというのは、これまでの作品を支えてきたエネルギーのひとつだなと思います」。

そしてその後も、映像を観るスタイルの変化、AIと映画との関係性に対する思い、創作の手段としてはじめたAIとの活用方法など、その話題は多岐にわたり、会場の参加者もその話を熱心に聞いていた。

そうした刺激的なトークセッションもいよいよ終盤。最後にメッセージを求められた三池監督は、「僕が何より羨ましいのは皆さんが若いということ。どんな人間にであってもそれは取り戻せないことだから。どんな人間であっても、時間はあっという間に過ぎていくものなので。ちょっとはダッシュした方がいい」と語りかける。

さらに「映画というのは、つくる人にもとんでもない感動を与えてくれるし、自分もまったく想像もしなかった場所に立たせてくれてるのが映画だと思う。だからそれらを活かして、足掻いていただきたい。失敗したくないとか、いい人生を送りたいと思うなら、そもそも映画を志さない方がいい」と語り、会場を沸かせると、「でもそこが楽しいわけじゃないですか。ショート動画だったら、多分短い時間でつくれると思うから趣味でどんどんつくればいいし、興味がなければつくらなければいいだけだし。AIを否定して、アナログだからこういう物語なんだっていうことでもいい。その中でどう評価されていくかは、映画祭をはじめとした世の中の人たちが最後に答えを出してくれるし、出されてしまうものなので」と会場に呼びかける。

そして「とにかく、自分はそんなに持ってないけど、それでも100億円で買えるなら皆さんの若さを買いたいぐらい。それぐらい今はやるべき時、いい時だと思うんで。それを無駄にしないで、楽しんでもらいたいと思います」とアドバイスを送った。

→動画配信中!

Future Talks by IMAGICA GROUP ~90年の感謝とともに、未来をつくる人へ~

IMAGICA GROUPは創業90周年の感謝を込め、特別セッション(全4セッション)を開催します。前半2セッションでは、グループ会社のオー・エル・エムと作品づくりをともに手がけてきた三池崇史監督や、木下麦監督(P.I.C.S. management)×ユージン監督(ROBOT)が学生と作り手のこれからを考えます。後半2セッションではIMAGICA GROUPによる新たな映像技術やAIを活用した映像表現を紹介します。

日時:2025年10月31日(金)13:00~19:00

会場:東京ミッドタウン日比谷 6F BASE Q 【HALL 1】

参加費:無料(要事前申込)

言語:日本語