東京国際映画祭公式インタビュー 11月3日

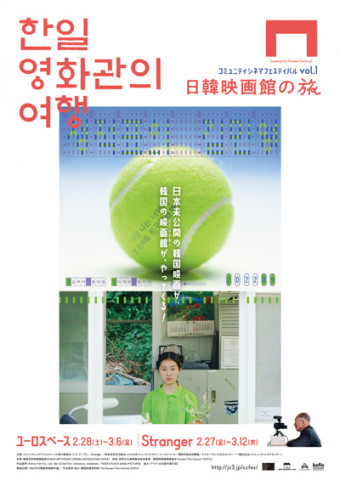

アジアの未来

『みんな、おしゃべり!』

河合 健(監督/脚本)

浪人中の夏海は、ろう者の父と弟と暮らすCODA(Children of Deaf Adults/ろう者の親を持つ聴者の子ども)。ある日、電器店を営む父・古賀和彦と、街に越してきた日本語の話せないクルド人のルファトが、些細な思い違いから対立。夏海は、日本語を話せるルファトの息子ヒワと一緒に両者の言い分を通訳するが、納得しないふたりの父親。その諍いは、やがて街を巻き込む大騒動へと発展していく。

CODAである河合健監督が自らの体験をベースに、消滅危機言語である日本手話とクルド語を題材にしたオリジナル脚本。言語・コミュニケーション格差から生まれる誤解、諍い、疎外感などをシニカルな笑いで綴る手法は、日頃見過ごしてしまいがちな“言語の壁”を強く意識させてくれる。登場人物の第一言語に属する演者を選り抜いたキャスティングも絶大な説得力を放っている。

──コミュニケーション・言語格差を題材にした脚本はいつ頃から書き始めましたか?

河合健監督(以下、河合監督):映画学校に入った18歳のときからですね。脚本の勉強をするにあたって、最初は自分の半径1メートルの事柄を書くとなると、やはりろう者の家庭環境を書いたりしていました。初の長編脚本は、家族のことを書いたんです。映画学校を卒業していろいろな監督について助監督をしていましたが、その間にもろう者の団体に取材をしていましたから、“ろう者あるある”とか、ろう者の面白いところや苛立ちの種とか、そういうパーツはなんとなく集まっていました。でも映画化するとなったら、それこそ遺作になってもいいくらいの覚悟がないと撮れないという思いもあって、踏ん切りがつかないまま10年くらいがたってしまいました。

──その間に短編二部作『ひつじものがたり』(15)、『なんのちゃんの第二次世界大戦』(21)で注目監督になりましたが。

河合監督:正直、自分のことを描くよりも他者を描く方に面白みを感じていました。そんななかで、30歳頃から “他者を見つめる行為”が喪失している、情報優先の社会への違和感を形にしたいなと思い始めました。たとえば映画自体が、観るというよりも情報として扱われているのを感じて怖いなと思っていたんです。だから、今回は映画を観るとか作るというより、客席を作ろうという発想なんです。配信映画をひとりで観るのではなく、映画館に行かないと面白くないものってなんだ?という発想。たとえば、ろう者と聴者が映画館で一緒に同じ映画を観ると、それぞれ観えるものも笑いのツボも違う。その反応のズレみたいなものを、観客の方々に見て感じてほしい。スクリーンだけではなく、横の人の反応も観る。それは映画館でしかできない体験ですから。そうした経緯から、自然とろう者を題材とする作品になっていきました。

──日本手話に対するクルド語を選んだ意図は?

河合監督:構想の段階で、ろう者家族と出会う外国人の家族という設定が生まれました。同時に外国語は、日本手話が持つ歴史や背景と共通項のある言語にしようと考えました。どの国においても第一言語になることのできない、マイノリティ言語。かつて言語として認められていない、もしくは禁止された歴史があること。そのふたつの条件が共通していて、なおかつ日本で当事者が出演可能なこと。それを考えると、クルド語しかないと考えました。

──その意図を具現化する脚本の執筆にかなり苦労されたと伺いましたが?

河合監督:初めはひとりで書いていたんですけど、そもそも「CODAって何だ?」ということが分からなくて。つまり、自分のことを客観的に捉えられなかったんです。幼少期の頃から今まで無意識でやっていることがあまりにも多すぎて言語化ができなかったので、ふたりの脚本家に参加していただきました。最初は3人でろう者と聴者の感覚の違いや“溝”みたいなものを出し合いながらやっていましたが、やっぱり途中からは僕自身のことを切々と話していて、「自分ってなんだろう?」みたいな部分に陥ってしまい…。まさにセラピーを受けてる感じで、かなりしんどかったです。それを2〜3年やっていて、最後はやっぱり自分で一から書かないと、映画として成立しないと思い直しました。ふたりの脚本家の方も、もう一度なにも考えずに書いたほうがいいと言ってもらって。それから4か月くらい、後先考えずに書いて。また、その作業が本当にしんどくて、もう一生終わらないんじゃないかと思うくらい地獄でした(笑)。

──撮影現場でも父・古賀和彦役の毛塚和義さんやクルド人出演者たちとのコミュニケーションの時間に多くを費やし、撮影序盤から「もしかしたら、完成しないかも」と思ったそうですが、素人を多くキャスティングされたんですよね。

河合監督:最初から第一言語が役柄と同じ方に演じてもらうことにして、まず、ろう者チームはオーディションをしました。ただし、毛塚さんに関しては、今回のろうドラマトゥルク・演技コーチングの牧原依里さんが「すごくいい人がいる」と言って写真を見せてくれたんです。その時点でいいなと思いました。なにより弱さと強さが両方見える。毛塚さんはラーメン屋の経営者ですけど、成功しているろう者の方は、やっぱり強さが見えるんです。だから毛塚さんも強いんですけど、そのなかに弱い部分も垣間見えて、役柄にぴったりだと思いました。

最初は断られましたが、何回もお店に通って説得しました。リハーサルもきっちりやって撮影に臨んだんですけど、素人の方ですので現場でリハーサルと違う部分が生じると不安になったりもして。なので今回の映画は、7、8割くらいは毛塚さんとのコミュニケーションに費やした体感がありますね。でもやっぱり強さがある人だから、パニックになりながらも諦めるまでは行かない。倒れるまでは行くんですけど、何回でも起き上がるというか。そこは映画のお父さんと同じ魅力だなと思って。現場で毛塚さんにすべてを捧げてよかったなと思っています(笑)。

──クルド人親子については?

河合監督:ムラットさんは、ルファトはまるで自分自身だと共感してくれました。性格も役柄にそっくりなんですよ。トルコ在住のときに脚本を学んだ経験もあるので、セリフにもこだわりが強くて一筋縄ではいかない方でした。とにかく、そんなこんなで現場はカオス化するんですけど、その中で息子のヒワを演じた(ユードゥルム)フラットは、すごく楽しそうにしていて役柄のまんま。彼の明るさにすごく助けられました。

──夏海の弟・駿くんをはじめ、子役たちの名演にとても癒やされました。子どもたちの第一言語も日本手話ですよね?

河合監督:映画の中と同様に、子どもたちも第一言語が日本手話の子と日本語の子がいました。厳密にいえば、まだその間で揺れているような子もいたように思います。駿くんを演じた福田くんをはじめとした数名は、明晴学園という日本手話を第一言語とした教育をしている学校の生徒ですけど、ものすごく生き生きしていて、自信に満ち溢れているんですよ。自分の言葉に対して自信があるんです。だから表現においても恥ずかしがらずに堂々とカメラの前に立って、素晴らしかったです。

──逆に、夏海役の長澤樹さんは、みごとにCODA役になりきっていました。

河合監督:今回の手話指導を担当してくださった江副(悟史)さんから1か月間ほぼ毎日特訓を受けました。さらにその間、お父さんの友人・江田を演じた那須(英彰)さんのお家がデフファミリーなので、夜はそちらに泊まり込んでもらいました。朝から江副さんと街中を歩きながら、見えるものを音声言語を封印した状態で会話して、夜もずっと日本手話の中で会話して、ろう文化を体に叩き込んで…。申し訳ないくらいハードだったんですけど、それを全く感じさせないくらい自然にCODAになっているので、本当にありがたかったですね。映画をご覧になった方から、長澤さん、CODAなの?と聞かれることもたくさんあるんですよ。

──これだけ多様なキャスティングを揃えた念願の1作。完成させた感想は?

河合監督:ろう者の方、CODAの方、クルドの方、当事者の方たちがすごく感動してくださったので、ちょっと安心しました。僕としては、これまで当事者がないがしろにされた作品に対して不満がありましたから、自分の作品では「絶対そうはさせない!」と決めていました。それをクリアした実感と安心感はあります。でも、人生で一番しんどい作業でした(笑)。全部を出し切ったいまは、全く違った作品、他の人が書いた脚本を撮りたいとも思っています。まあ、次回作が撮れるかどうかは、この作品が11月29日に公開されてからの興行次第なんですけど。とにかく頑張ります。