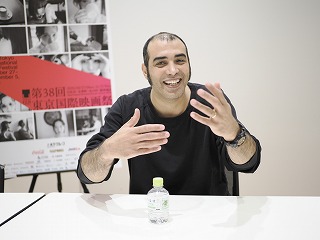

東京国際映画祭公式インタビュー 11月3日

アジアの未来

『遥か東の中心で』

アラシュ・アニシー(監督/脚本/編集/ライン・プロデューサー)

夫と別れ、イランに留まるか去るかを悩んでいたソガンドは、映画監督デビュー作のためにイラン南部へ。主演は夫から紹介された俳優ではなく、オーディションに来ていた南部出身のザーラをヒロインにし、リハーサルを開始する。が、彼女の父親は俳優の仕事を猛反対しており、撮影は混迷を極める…。イラン南部を舞台に、女性監督、女性俳優の抱える困難から、映画作りとは、はたまた映画とはなにかを問うヒューマンドラマ『遥か東の中心で』。到着したばかりでQ&Aに挑んだアラシュ・アニシー監督に、この意欲的なテーマを問うた。

──冒頭とラストに印象的なアニメーションを使ってらっしゃいました。あの意図は?

アラシュ・アニシー監督(以下、アニシー監督):ひとりのキャラクターの夢や、自分の世界の話を作るときは、アニメを使った方がいいと思ったからです。パーソナルなパートはファンタジーに落とし込んだほうが伝わる、という考え方です。まず最初に、冒頭のアニメを作りました。その冒頭のアニメの後には実写の映像と物語が流れてくるので、うまく関連を持たせるために、ラストもアニメにしようと考えたのです。そのパートは、冒頭のアニメの結果となります。ここで語りたかった一番の目的は、キャラクターの夢の説明です。

──画風がゴッホ風なのは?

アニシー監督:この物語の中で絵画の話が多く出てくることや、美術展の話もあるので、アニメを描く人には分かりやすい絵画に近いタッチを依頼しました。そうすることで、話のつながりができるのではないかと思ったからです。AIは使わずに、手描き風の原画を作ってもらい、それを3Dアニメーションにしてから、さらに2Dのアニメーションにレンダリングしました。

──この尺ですとAIでも作ることができますが、手作業にこだわった理由は?

アニシー監督:AIが悪いとは断言できませんが、私はやはり手描きのタッチがいいと思ったんですよね。そうすることで、生の絵画に近づけることができると思っています。3Dアニメーションでは様々なレイヤーを分け、そのレイヤーの中でまた手を入れており、結果としては自分が満足できるものが出来上がったと思います。

──制作に、オーストリアが入っています。単純にスタッフィングが理由でしょうか。それとも、あえて西洋も入れようという風に思ったのですか。

アニシー監督:オーストリアの制作会社は資金的に参加しています。ヨーロッパとイランの美術界をつなぐ会社がありまして、そこに協力していただいています。が、そこは全く作品には口も手も出していません。

──「映画作りとは何か」「映画とは何なんだ」という原点に立ち返ったテーマだからこそ、今のトレンドでもある「映画におけるAIの活用」をしないことで、そのメッセージを伝えるという側面もあると思いますが、いかがでしょう?

アニシー監督:ありがとうございます。そう読み取っていただいてよいと思います。

──ストーリーの発想元は何でしたか。

アニシー監督:映画を作るとき、それぞれの作家のルーツとなる場所にはたくさんのアイデアが転がっていますよね。例えばイランで言うと、娘または妻を殺す男性とか。日本ではどうかわかりませんが。

──いるといえば、日本にもいますね…。

アニシー監督:イランでは年間で80〜90人ほどの実例があるんですよ。とてつもなくインパクトのある事実ですね。あとは、映画作りの中では多くの許可が必要であり、たとえ許可を取って撮影しようとしてても邪魔者が入ってしまうことがよくあります。また、コメディのパートであっても、ひとつの美術が政治的にどう見えているのかとか。それらもまた、自分にとってはインパクトの強い出来事。こういったものが集積して、脚本になっていきました。

──決定稿まではどれぐらいかかりましたか?

アニシー監督:もしこのご質問に答えるならば、紙の上では9か月ではあるといえるんですが、私の脚本の解釈はペーパー上のものではないと考えています。つまり、脚本を書いても、撮影時には何かが現場で発生し、それをまた足していますし、編集時にも脚本とは違う流れができていきます。9か月の期間は実際に机に向かって書いている時間で、リサーチには4〜5か月ほどかけているんですよ。

これは、ロバート・マッキーという著名なスクリプトライターの先生のおっしゃっていることを反映しています。彼はよく、「脚本を書くときは内面から外に向かって書くのか、外から内面に向かって書くのかとでは全く異なる」とおっしゃっています。私が思うに、外から深く内面に入って書く場合は、まずはアイデアを書き出し、パズルのように目の前に置いて、例えばキャラクターを少し変えたり、話を変えたり、セリフを変えたりして完成させます。しかし、それは私のやり方ではありません。私の場合は、ワンラインのみから始まります。内面から外に向かって書いていることになりますね。

自分のアイデアをひとつの種で例えてみましょう。まずは、種をまきます。その種はどんどん大きくなり、根が広がり、やがて木ができます。木となったあとは、自分は何も触れません。木を根っこから出さないと触れられないのです。触ることができることは、葉ひとつひとつの場所を替えるくらいのことしかありません。この映画においては、後半45分の大きなシーンがそれに当たります。

──「映画作りとは何か」といったテーマは、映画作家がみな抱く疑問であると思っていますが、ここ数年それ自体をメインテーマにする映画が世界各国で作られるようになっています。監督はどういったムーブメントだと思っていますか?

アニシー監督:私は映画を作るとき、自分が作っているものから何かを発見していこうとしています。第三者的な視点として、創るものではなく、起きていることとして見ており、私と同様に観客がどのくらいそれを観て楽しむか考えています。ミケランジェロが言っていたのは、ひとつの意思を作品にすることは、意思の中に存在する。つまり、私たちは「完成しているものが含まれる塊から、余計なものを削って生み出す」だけなんですよね。

最近、このテーマを映画にする作家が多くなってきてるのは、私はマーケットに原因があると思っています。作家性がある映画はブランドになり、そのブランドを求める観客が一定数生まれたんじゃないか、と。ブランディングしたのは配給会社かプロダクションか、はたまた作家自身かはわかりませんが、私はそれを好んでいませんし、映画の害だと思っています。なぜなら、資本を持っている資本者が自分の安全性のため、「似たことをリピートした方が安全だから」と、繰り返しているから。それによって、映画のあるべき意味を知る機会が失われてしまいます。

昔は、ゴダールやブニュエル、ヒッチコックや黒澤明など、それぞれにブランドを持った作家として君臨した時代がありますよね。でも、今は何万人のアルフレッド・ヒッチコック、何万人のルイス・ブニュエル、何万人のジャン・リュック=ゴダールがいます。それが、映画をダメにしてしまう可能性があると思っています。

──映画監督としての経験で、映画作りのなかで一番起きてほしくないこと、本作の中で起きたことのなかで、実際にあったら一番困ることはなんでしょう?

アニシー監督:最も大変なことは、この映画でいうと、「警官が介入する」ことですね。警官たちはこちらの話を全く理解できないですから。スタッフや俳優の間で何かトラブルがあっても、対話をすれば問題解決することができますし、ときにその対話から作品にとってはいい結果が出てくることもあります。でも、映画の世界は知らない、このセリフは理解できないという邪魔者が入ってくると、映画を完全に壊してしまいます。