東京国際映画祭公式インタビュー 2025年11月1日

アジアの未来

『黄色い子』

今井ミカ(監督/脚本/編集)

台北に遊びに来た日本のろう者の父子が夜市を散策中にはぐれてしまう。悲しみに暮れて街を探す父とは対照的に、子は自分と同じ手話を操れるチェンじいさんを見つけて、仲良しになる。自らもろう者である今井ミカ監督の長編第3作は、台湾で撮影した一作。日本手話と台湾手話は60%の語彙が共通しており、そのことをベースにした心温まる物語が展開される。

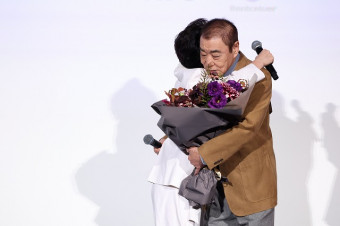

父役は監督の実弟・今井彰人。チェン役のグー・ユーシャン、子役の人夢(とむ)君は映画初出演で、台湾ろう協会の理事長にして現地のろうコミュニティではかなりの有名人であるホアン・シュウフェン(黃淑芬)さんも理事長役で出演。レッドカーペットを彩った。

本作の上映会場にはろう者の観客が多く詰めかけ、上映後のQ&Aでは「聴者」には見えないろう者の思いが語られ、本取材ではさらにその思いに肉迫する形となった。

──この東京国際映画祭の上映では、日本語と英語の字幕が付いての上映となります。

今井ミカ監督(以下、今井監督):私自身がろう者であり、第一言語が日本手話、第二言語が日本語というアイデンティティでおります。幼い時から視覚情報を頼りにして、肩を叩いて人を呼んだり、電気をカチカチして人の視線を集めるという生活マナーの中で育ってきました。ですのでそのマナーをそのまま見せる、マイノリティとしてのろう者をテーマにした映画を作りたいと思いました。

私たちろう者は、字幕がなければ、英語の映画も日本語の映画も楽しむことはできません。もし字幕が付いてなければ、「もういいや」って観たい気持ちも失せてしまいます。映画に字幕が付いてるのは私たちにとっては当然のことなので、そのこと自体には特に感慨みたいなものはなかったです(笑)。

──台湾で暮らすろう者と迷子になった日本人の幼な子が交流する物語。作ろうと思ったきっかけをお聞かせください。

今井監督:ろう者には独特の不安があって、旅先で聴者に会った時はすごく遠い存在に感じるけれど、ろう者だとそうでもない。ろう者が感じるこの心理的な不安は聴者の皆さんにはまず分からないだろうと思います。この作品ではその気持ちを何よりも表現したくて、台湾の方に相談したらすごく共感してくださった。それで具体的な話が進んでいきました。

──台湾の出演者とはもともと知り合いだったんですか?

今井監督:知り合ってもう10年になりますかね。第1回台湾国際ろう映画祭で私の短編ホラー映画(『あだ名ゲーム』2014)が招待上映されたのを機に、毎年招待を受けるようになり、作品を上映していただいておりました。その縁もあって、台湾ろう協会の方々とはずっと交流が続いており、今回ご出演いただいたのは協会やその周りにいる方々です。

──ちなみにその映画祭は今もありますか?

今井監督:コロナになって無くなってしまいました。聴者の映画祭は沢山ありますが、言語が違うので共感できるところは少ないんです。ずっと参加してきた共感できる映画祭がなくなってしまい、とても残念でした。

──主役のおじいさん、チェンさんを演じたグー・ユーシャンさんがとても自然な演技を披露されています。

今井監督:グーさんは、自分で旗揚げしたのかもしれませんが、かつて劇団に所属していたことがあると伺いました。ご年輩の方ですが、もともと身体表現に興味があったそうで、美術系の大学に今も通っています。経験豊富でいろんな人生談を聞かせてくださり、その辺のお話を作品に取り入れてあります。本当はもっとセリフがありましたが極力減らし、素の表情で本人の持つ人間味を抽き出そうとしました。

──赤い服を着たろう協会の女性も演技が達者でした。

今井監督:あの方は台湾ろう協会理事長のホアン・シュウフェン(黃淑芬)さんです。彼女はろうのコミュニティでは非常に慕われている方で、手話を言語として認めてもらう活動にも、2019年から参画してご活躍されています。もともとは大変孤独で、過去にはかなり苦労されたようで、聴者の子どもたちとコミュニケーションが取れず、親としてうまく振る舞えなかった後悔を抱えています。

ホアンさんは本当にいい方なのですが、求める演技をなかなか抽き出すことができず、苦労しました。舞台の演技経験があるらしくて、少々オーバーアクション気味だったので「抑えてください」と何度もお伝えしたんです。NGを沢山出しましたが、いいカットを選んで映画の中では使っています(笑)。

──他の台湾人出演者も皆さんほのぼのとしていて、素で演じているように見えました。

今井監督:台湾ろう協会の場面はすべて実際の職員に出てもらっており、手話通訳者の方も理事長の知り合いです。なので、出演者はほぼみんな繋がっている人たちです。台湾にはまだ(今井)彰人のようなろう者のプロ俳優はいませんが、皆さんご自分の経験があるからすごく魅力的なんです。出演をお願いしたら全員やりますと言ってくださったので、ご出演いただきました。

──お子さん役の方は女の子ですか?

今井監督:演じている人夢君は男の子で、あの役柄も男の子です。ただ映画の中で母親は死んだ設定にしてあるので、母を思う気持ちが心の中にあることを示すために、ああいった中性的な髪型にしたんです。それでタイトルも、『黄色い男の子』ではなく『黄色い子』にしました。人夢君が髪を切る場面は、気持ちの切り替えを表現しています。蛇が脱皮するように新しい自分になったという意味で、切ってサッパリさせました。

──映画では、ろうコミュニティーのあり方が聴者にもよく分かるように描かれています。描くにあたって苦労した点は?

今井監督:ろうコミュニティを映画に描くのは、それほど難しくなかったです。私が聴者と交わるのは仕事の時だけで、プライべートではろう者と付き合い、実は仕事でもろう者とともに働くことが多いんですね。友人付き合いやイベントに参加する時もそう。だから、コミュニティ自体は私の普段の生活にあるものと同じです。イベントなどで集まると、そこだけ聴者のいないろう者だけの空間になりますが、わたしたちろう者にはそうした空間こそが落ち着ける場所であり、自分の考えを素直に話せる場でもあるんです。

聴者と一緒にいる空間は文化が違いすぎるから、どうこのズレを修正していこうかと常に考えなければいけません。でもろう者同士の空間では、そうしたことを考えなくても済むから、その関係性を映像に収めることはむしろ楽なことでした。

──では、この映画でいちばん難しかったことはなんでしょう?

今井監督:マイノリティであるろう者が、マジョリティである聴者に助けを求めて関係を築こうとする時に抱く、心理的な不安を正確に伝えることでした。そこには壁が立ちはだかり、その壁を前にすると、ろう者は無意識のうちに自分たちで問題を解決しようとする気持ちが働くんです。聴者に頼る前に、自分たちだけでまずはなんとかできないかと。このマイノリティ特有の心理状態を皆さまにはぜひ理解していただきたかったのですが…。

──10月28日のワールドプレミア上映で、観客から、なぜろう者の方は迷子がいて困っていることを警察に言わないのかという質問がありました。監督が本当に伝えたかったのが今のお言葉だったのでは?

今井監督:そうなんですよ。上映後のQ&Aではうまくお話しできなくて、すごくモヤモヤした気持ちが残りました。本当にそうなんです。なのでぜひ、これは書いていただけると嬉しいです(笑)。

日本手話と日本語は体系の異なる別の言語で、言語が異なる方からの質問に答えるには、その意図をきちんと汲んでというのを私たちは常に意識しなければいけません。私自身、相手が何を聞きたいのか、いつも考えながらお答えしていますが、Q&Aの時はちゃんと意図を汲んでお答えできていたか確信が持てず、自分の気持ちも伝えられなかったという後悔が残っていました。

──映画には、親がろう者で子どもが聴者である場合の微妙な関係性も描かれます。

今井監督:今の60〜70代のろう者の方々には、耳の聴こえる子どもが生まれてきた場合、自分で育てることを諦めて、耳の聞こえる自分たちの親に世話を任せたり、不得手なのに自分で一生懸命声を出して、意思疎通しながら子どもを育てた方々が沢山いらっしゃいます。私の親の世代にもそういう方はおりましたし、子どもの頃、ある年輩のろう者の方が「私の子どもたちは耳が聴こえるから、あなたみたいに手話ができず、意思疎通できないのよ」と聞かされたこともあります。そんな風に、子どもに愛情はあるのに伝えられない方々が沢山いたわけです。子と親でも言語が異なると互いに通じ合えない。これは世界共通でろう者に起きていることです。

昔と今とではかなり変わってきていますが、ろう学校でもろう者の歴史は学ばないから、これらのことを知っていただくのは大切です。ろう者はろう者に会って初めてその歴史を知ることになるので、映画にもそんな一幕を残したい思いもあり、そういうお話を入れてみました。

──最後に、お好きな映画や、本作を撮るにあたって参考にした作品があればお聞かせください。

今井監督:聴者が監督したものとは大分内容が違うので、参考にした作品はありません。本当に作りたいものを作ったのです。でも自分で気づかないところで、聴者の作品から受けた影響というのはあるかもしれないです。私は色使いとか色の統一感で作品の感情を表現したいと思っているのですが、深田晃司監督の『LOVE LIFE』(22)には黄色が象徴的に使われていましたよね、ああいう表現が好きなんです。

私自身、目で見て生きるという育ち方をしていますので、視覚的な印象がすごく脳裏に焼き付いています。あの作品はそれがまた感情と結びついて、すごく気持ちのいい作品になっている。だから、『LOVE LIFE』の影響はあるかもしれません。