池松壮亮、子どもたちとの映画制作&鑑賞ワークショップに参加 10代のひらめきとアイディアに感動「僕が一番楽しませてもらった」

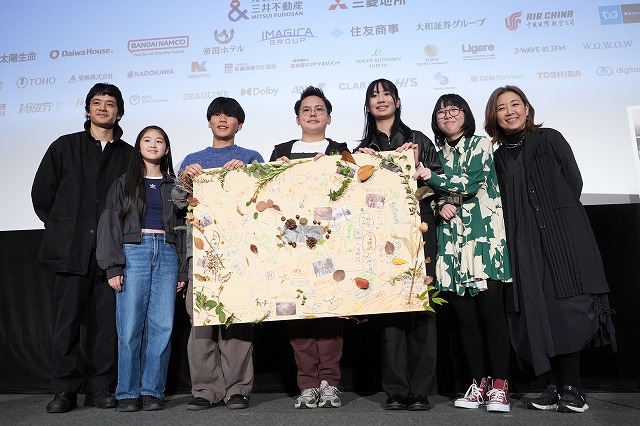

第38回東京国際映画祭で11月3日、若い映画ファン・映像作家の創出を目的に設立されたユース部門の特別企画として実施された「TIFFティーンズ映画教室2025」の作品の上映会、そして映画を「作る」と「観る」の両面から体験できるプログラムとして新たに創設された「TIFFティーンズ・シネクラブ2025」の活動報告会が開催。シネクラブ会員としてこのプラグラムに参加した池松壮亮、一般社団法人こども映画教室®︎の土肥悦子、そして実際にプログラムに参加した子どもたちが舞台挨拶に登壇した。

「TIFFティーンズ映画教室」は、中学生を対象に映画制作を体験してもらうワークショップで、9年目となる今年は『Underground アンダーグラウンド』『セノーテ』の小田香監督が特別講師を担当。8月に8日間にわたって実施され、3本の短編と深田隆之監督(撮影)と中野晃太監督(撮影・編集)によるメイキングドキュメンタリーが制作された。

「TIFFティーンズ・シネクラブ」は今年から始まった新たな試みで、池松と「TIFFティーンズ映画教室」に参加した中学生たちが、ユース部門に出品された『ボタニスト 植物学家(仮題)』(ジン・イー監督)を鑑賞し、自由闊達に意見を交わした。

「TIFFティーンズ映画教室」をはじめ、長年にわたり子どもたちに向けた“映画教育”に携わってきた土肥氏は今回、この「TIFFティーンズ・シネクラブ」を発足させた経緯について「映画教育って映画を見ることが一番なので、(ティーンズ映画教室で)映画を作った子どもたちが映画を見て、“作り手”という面を持ちつつ、その映画をどのように鑑賞できるのだろうか? と考えて鑑賞ワークショップっていうのをやってみたいと思いました」と語る。

池松とはこれまで面識はなかったが「まず映画が好きな人なんだろうなと勝手に思い、そして『ぼくのお日さま』を見て、映画の中での子どもたちとのい方が本当に自然だったので、池松さんにお願いできたらなと思い、何のコネクションもないまま、長文のメールを出してお願いしました」と明かす。

池松は「ティーンズ映画教室の取り組みに関してはこれまでもニュースなどを見ていました。自分が関わることはないだろうと思っていたんですが、土肥さんをはじめ、みなさんの子どもに対する奉仕や献身、サポートが素晴らしいなと思いました。(シネクラブは)1回目ということで手探りの時間が続きましたが、なんとか良い時間にできるよう、俳優という立場をいったん捨てて、映画人、映画に育てられた身として、一緒に子どもたちと頭を抱えることができるかなと思い参加させていただきました。土肥さんから「真剣に子どもの前で映画のことを考えている姿を見せるだけでいい。真剣な大人がほしい」と言われ、その言葉に引っ張られてここまでこられたと思います」と振り返る。

実際の活動では、ジン・イー監督による『ボタニスト 植物学家(仮題)』(ユース部門出品作)を見て、その後、約3時間にわたり、池松と子どもたちが会議室に閉じこもって「しゃべり続けた」とのこと。同作は、新疆(しんきょう)ウイグル自治区の辺境の村に暮らし、植物を愛する孤独な少年を主人公にした作品だが、池松はワークショップについて「当初は、この映画は詩的で抽象的で感覚的で、政治的なことをはらんでもいるので、子どもたちがどれくらい内容的な部分を見られるのか? と心配で、大人のほうでいろいろ用意していたんですが、スイッチが入ったら、もう本当に「よくそこまで…」というぐらい、どんどん深みに入っていって、「休憩」と言っているのにもう止まらなくて、3時間が終わってもまだまだしゃべれるというくらい、本当に大盛り上がりでした」と明かす。ワークショップは「映画には何が映っていましたか?」という質問で始まり、そこから話を広げていく“マインドマップ”という手法で展開し、そのプロセスを大きな紙にまとめ、映画にちなんで、最後にその制作物に落ち葉や植物を貼り付け完成させたという。

その後、参加した5人の子どもたちも登壇し、興奮と充実感に満ちあふれた表情でワークショップの感想を述べた。

「初めてひとつの映画をこんなに深掘りしました。みんなで結論を追求して、答えみたいなものが出た時の喜び、快感、達成感がすごかったです。監督に伝えたいこと、聞きたいこといっぱいあるし、パネルをつくるのもすごく楽しかったです」

「映画館で見た時は正直、何が何だかわからなかったけど帰りに道端に植物が見えると映画のことを思い出し、考えてしまって、会議室でみんなと話して「こういうことだったんだ」と思ったりして、考えて、考えて…こっちまでつらくなってきました。すごい映画だけど、この映画をつくるのは、つらくて大変だろうなと思いました」

「(映画を見て)1周目はよくわからなくて、たくさん疑問符がついたけど、一度帰って考察すると、緻密に隠された意味などが「こういうことじゃないか?」とわかって凄い映画でした!」

「3時間ぐらいまるまる話し合って、ひとつの映画についてこんなに長い時間、話すことがなかったので、掘り下げて楽いくのが楽しかったし、90分の映画の中に、こんな思いや物人関係が集まっているんだなっていうのを感じました。本当に面白かったです」

「はじめは、みんなは映画のことをわかっていて、私が何か言えるのかな? とワークショップに来るのも怖かったんですが、みんな、発言を否定せずに「そうだね」と言ってくれて、「こういうのもあるんじゃない?」と教えてくれたりして、すごく嬉しかったです。こんなにセリフの少ない映画を見たのは初めてで、でもすごく面白かったなって思えて、でも何が面白かったのかをハッキリ言えなくて、でもすごく面白くて、こういう映画をもっと見たいと思ったし、こんな映画を作れて、すごいなと思っています!」

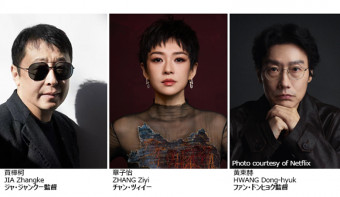

ちなみに、会場には『ボタニスト 植物学家(仮題)』のジン・イー監督も来場しており、子どもたちの言葉に「驚きを感じつつ、光栄に思っています」と嬉しそうな笑みを浮かべていた。

8月の映画制作の現場にも足を運んだ池松は、改めてここまでの活動を思い返し「土肥さん、スタッフのみなさまの子どもたちへの態度に感銘を受けました。今年のリーダーの小田さんの子どもを見守る勇気にとても、とても感動しました。そして、子どもたちの毎秒のひらめき――それは子どもたちにとって、大それたことではなく、普通なことなのかもしれませんが、ダイナミックで奇跡的な瞬間をたくさん見せてもらいました。みんなで映画から反射するものを感じるって楽しいし、人と反射し合うことってとても楽しいんだという時間を過ごしてもらえたらなと願いながら、僕が一番楽しませてもらったなという気がします。本当にこの時間に混ぜていただけて光栄でした」と感謝と感嘆を口にしていた。

第38回東京国際映画祭は11月5日まで開催。

新着ニュース