小津安二郎のドキュメンタリー制作でダニエル・レイム監督が訪れたフィルムアーカイブは「夢のような場所」

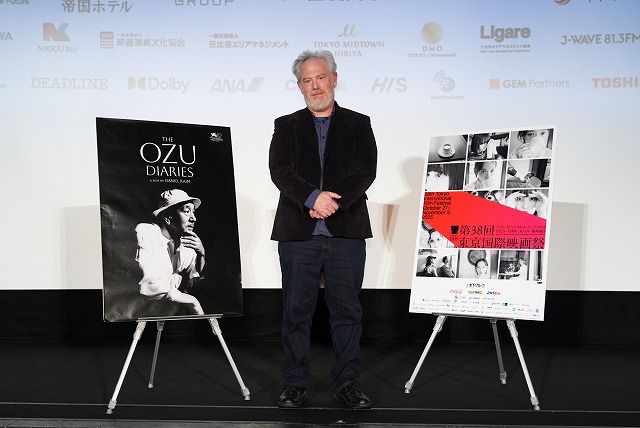

日本映画クラシックス部門で特別上映されたダニエル・レイム監督『The Ozu Diaries』のジャパンプレミア上映が、11月2日、第38回東京国際映画祭で行われ、上映後に観客とともに映画を見ていたレイム監督が会場から登壇し、Q&Aに臨んだ。

米ロサンゼルス在住のレイム監督は、クライテリオン・コレクションで30本以上の短編、5本の長編映画を制作したドキュメンタリー映画作家。巨匠や発見の機会を待っていた作家たちの芸術性と物語に光を当て、“The Man on Lincoln's Nose”でアカデミー賞(R)短編ドキュメンタリー賞にノミネートされた。

本作品は、日記やアーカイブ作品から小津安二郎監督の作品作りの核を見出し、香川京子やヴィム・ヴェンダース、リュック・ダルデンヌ、ツァイ・ミンリャン、黒沢清らの考察を聞き、ゆかりの地を訪ね、彼自身の言葉で、人生と思想、作品そのものの再発見を試みるもの。喪失や戦争体験が日本映画界の巨匠・小津に何をもたらし、『麦秋』(51)『東京物語』(53)『秋刀魚の味』(62)などの作品に投影されたかに迫った。

本作のアイデアは2017年に始まったという。「クライテリオン・コレクション向けに“In Search of Ozu”という短編ドキュメンタリーを制作しました。その際、鎌倉文学館で小津の日記や遺品を取材する貴重な機会を得ました。中でも印象に残ったのは日記です。英語版は出ていないのですが、フランス語版は出版されており、それと独自に翻訳をしたものを読み、遺作『秋刀魚の味』を見たとき、私の心は揺さぶられ、2022年のロックダウンの中、この長編映画の制作を始めました」

ヴィム・ヴェンダース、リュック・ダルデンヌ、ツァイ・ミンリャンらがその魅力を語る本作に、観客から「なぜ小津の作品は日本以外の観客にも響くのだと思いますか?」という質問。

「小津は、世界の観客に向けて作品を作っていたわけではなく、戦後の日本特有の家族観や社会観こそが自分の題材だと考えていたのです。しかし彼の映画には深いルーツがある。アッバス・キアロスタミの言葉を借りれば、“木の根が深く張れば張るほど、テーマは普遍的になり、私たち観客が深く掘り下げるものとなる”のです。小津は、社会と深く繋がり、多くの人々や家族と密接に結びついていました。ある意味、ドキュメンタリー作家のような存在だったと思います。そんな彼の作品は、映画言語や脚本、演技を通じて観察した全てが共鳴し、まるで魔術師のように革新的な手法となるため、何気なく映画を見ると衝撃を受けることになります。日常的な家庭生活をユーモアを交えて描くことで観客を惹きつけますが、そんな観客は映画の終わりに予期していなかった領域に触れることになるのです。彼の作品は非常に人間的で、親子の関係性は誰もが共感できるもの。だから私は小津自身の家族関係について知りたくなり、あなたがしてくださった問いの答えを、小津の作品と人生を通して探りたいと思ったのです」。

映画には、多くの作品や資料映像が使用されており、それら資料映像がもたらす情報量にも驚かされる。

「映像提供には、3つの重要なアーカイブに協力いただきました。様々なアーカイブとの協働は夢のような体験でした。鎌倉市川喜多映画記念館には多くの映像資料や小津監督のオリジナル原画を、鎌倉文学館には日記や資料、茶碗などを、そして国立映画アーカイブには山中貞夫監督作品のポスターや写真、8ミリフィルムなど小津作品含む重要な資料をお借りしました。ああ、松竹大谷図書館が映画作家にとって夢のような場所だったことも加えておきましょう。3年前、保管されている全ての小津関連写真をテーブルに並べてもらったときには圧倒されました。だからこそこれほど制作に年月を要したのです。彼の生涯と、これらの映像を適切に結びつけるために。もう一つありました。蓼科にある新・雲呼荘 野田高梧記念 蓼科シナリオ研究所での発見です。野田と小津が1950年代後半に蓼科で撮影したカビの生えた古い8ミリフィルムが発見されたのはここなのです」。

ちなみに劇中で小津の日記を読むという形で、小津を“演じた”のは若手舞台俳優のOhori Koi。オーディションを経て、仮編集を担当することになった彼の声にレイム監督は魅了されたのだそう。

「最終的に、有名な日本の俳優を起用しようと考えていましたが、この映画を担えるのはOhori Koiさんだと感じました。彼は素晴らしい仕事をしてくれたと思っています」。

第38回東京国際映画祭は11月5日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催中。

新着ニュース